| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

こどもたちとの関わりから学んだこと こどもたちとの関わりから学んだことこの1年間の学びを二つに絞りたいと思います。一つ目はチャレンジすることの楽しさややりがいを知りました。私にとって最大のチャレンジは日々のごはんづくりでした。私はこれまでほとんど料理をしたことがありませんでした。そんな私にとって大人数かつ時間を気にしながら作らなければいけないここでのご飯づくりは億劫なものでハードルがとても高かったです。しかし、だいだらぼっちのこどもたちのごはんづくりに対する情熱、なんとしてでもおいしいものを作ってやるぞという姿を見て次第に私もあれをつくりたい、これもつくりたいと思うようになり、ごはんづくりが楽しくなっていきました。時にはこどもと朝5時から鮭のしぐれ煮をつくったこともありました。また祭りの劇での音響担当、ナイトハイク、登り窯の火入れに向けた竹での火起こし等にもチャレンジしました。これらに共通して言えることは、0から生み出すものであるということです。冷蔵庫にある食材からメニューを考えたり、これまでだれもやったことがない火入れの方法をああだこうだと研究したり0から創り上げることは時間も手間もかかります。しかし、自分たちの手と足と頭を最大限働かせて物事をやり遂げた時の達成感はなにものにも代え難いものがあり、私の心に今でも残っています。この0から創り上げることはだいだらぼっちでの暮らしそのものであると思います。  二つ目は、「苦しい」を「楽しい」に変えることができるかどうかは自分次第だということです。だいだらぼっちでは日常の人間関係の悩みや田んぼ、畑、薪の作業のように「苦しい」ことだらけです。私にとっては話し合いが特に苦しいもので課題としていたものでありました。2学期のおわり頃までは展開が早い話し合いに手を挙げることすらできていませんでした。しかし、一度の話し合いで一回は手を挙げるようにしたりと工夫してきました。また私と同じように話し合いに苦手意識があるこどもが進んで司会に立候補している姿を見ることで徐々に前向きに取り組めるようになりました。結果、1年を締めくくる引き継ぎの話し合いは楽しく参加することができました。今まで苦しいことがあったとしても気合いでなんとかしていました。しかし、ここでの1年間を通して、「苦しい」は「楽しい」に変えることができるのだと学びました。そして「楽しい」に変えるためのアイデアは一緒に暮らしている人の数だけあり「楽しい」ものに変えることでその場がより豊かなものになると気付かせてもらいました。 二つ目は、「苦しい」を「楽しい」に変えることができるかどうかは自分次第だということです。だいだらぼっちでは日常の人間関係の悩みや田んぼ、畑、薪の作業のように「苦しい」ことだらけです。私にとっては話し合いが特に苦しいもので課題としていたものでありました。2学期のおわり頃までは展開が早い話し合いに手を挙げることすらできていませんでした。しかし、一度の話し合いで一回は手を挙げるようにしたりと工夫してきました。また私と同じように話し合いに苦手意識があるこどもが進んで司会に立候補している姿を見ることで徐々に前向きに取り組めるようになりました。結果、1年を締めくくる引き継ぎの話し合いは楽しく参加することができました。今まで苦しいことがあったとしても気合いでなんとかしていました。しかし、ここでの1年間を通して、「苦しい」は「楽しい」に変えることができるのだと学びました。そして「楽しい」に変えるためのアイデアは一緒に暮らしている人の数だけあり「楽しい」ものに変えることでその場がより豊かなものになると気付かせてもらいました。1年間をふりかえって  改めて1年間をふりかえると、ここでの学びを支えていたのは長期チームの一員として任せてもらっているというプライドだと思います。上手くいかないことがあっても長期チームの中で1番長い時間こどもたちと関わってきたのは自分だというプライドをもって日々望むことができました。長期チームの皆さんから「頼むぞ」「ありがとう」と声をかけてもらうことで自信にもなりました。 改めて1年間をふりかえると、ここでの学びを支えていたのは長期チームの一員として任せてもらっているというプライドだと思います。上手くいかないことがあっても長期チームの中で1番長い時間こどもたちと関わってきたのは自分だというプライドをもって日々望むことができました。長期チームの皆さんから「頼むぞ」「ありがとう」と声をかけてもらうことで自信にもなりました。山賊キャンプが夏・冬ともに中止となってしまったことは今でもなんともいえない気持ちです。「この1年じゃなかったら」と思ったこともあります。しかし、自粛生活も含めて歴代育プロ参加者の中でも最も長い時間だいだらぼっちのこどもたちと共に過ごすことができたと自負があります。夏には学童で村のこどもたちと関わることもできました。村民の方ともたくさんお会いすることができました。間違いなくこの1年だからこそ学べたこともありました。今となっては胸を張って「この1年間で本当に良かった」と言うことができます。 4月からは小学校の講師として働きます。新たな場所でもありのままの自分でこどもたちと全力でぶつかることがここで過ごしたこどもたち、お世話になった方々や泰阜村への恩返しにもなると思っています。また私自身の学びはまだ終わっていません。この1年間の暮らしで学んだこと、感じたこと、得たことを今後の自分の礎として歩み続けたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

火起こし隊を通じて 火起こし隊を通じて今月2回目となる登り窯がありました。いろんな準備がある中で、登り窯の火入れに向けて活動する「火起こし隊」という係にこども二人と一緒に入りました。私はこの火起こし隊を、当日の火入れを成功させ、安全な窯焚きに繋げるだけでなく、3人のメンバーで最後までやりきる、ということを大切にしながら進めたいと思っていました。それは、メンバーの1人のこどもが以前一緒の係だった時に、途中で係を抜けてしまったことがあったからです。その時は、やりたいことを実現するための係は誰かに強制されてするものでもないので「やりたくないなら無理にやらなくていいわ」と思っていました。しかし、後で考えてみると、やりたいと言ったことに対して最後まで責任を持つ「この指とまれ」の精神を大事にしているだいだらぼっちにおいて、自分がやりたいと言って掴んだ指を簡単に手放すことはしてほしくないと思うし、そうした考えが自分の中にしっかりと落とし込まれていたら、その時の声かけは変わっていたのではないかと振り返りました。 また今回は今までとは違う新たな方法にチャレンジしたいと考え、竹での火起こしにチャレンジすることにしました。提案した時2人はとても乗り気でした。しかし、いざ練習をしようと思っても中々時間を確保することができませんでした。結局、練習で成功したのは1回だけで本番に臨むことになりました。本番も中々火が起きないまま時間が来てしまい、泣きの1回でなんとか成功させることができました。 結果として成功したかどうかではなく、その過程で何のためにこの火入れをするのか考えたり、2人が火起こし隊として全員の前で話す機会を作ろうとしたりできたことに関して良かったと思うし、そういった意味でやりきることができたのではないかと考えていまます。  じっくりと話す 昨年の12月頃から意識してじっくりと話す機会を設けることに取り組んできました。2月はあえて1対1の時間を作り話すという機会は少なかったですが、火起こし隊のように係を通じて機会を設けることができました。ナイトハイク係では、行き先、使うお金の金額の話し合いにとてつもない時間をかけました。一度やったことがあり勝手がわかっているはずなのに、なぜこんなに時間がかかってしまうのかという程時間をかけて話し合いました。係で話すことの良さは例えどんなにめんどくさくてもやりたいことを実現するためには話さざるを得ないという点だと思います。紆余曲折ありましたが、すべてが決まり一息ついている時、係のこどもが「楽しかった」と言っていたことが印象的でした。おそらくそのこどもも私と同じように、表面的だけでなく心から通じ合えている感覚を持っていたからそのような発言をしたのではないかと思います。このような係でのやり取りを通じてじっくり話すことの手ごたえがより確かなものとなりました。 振り返りの場ではその「手ごたえ」を掘り下げました。それは、「こどもを信じる」ことの意味がようやく分かりはじめたということだと思います。「こどもを信じる」は長期チームの中で4月から言われてきたことでしたが、中々自分の中に落としこむことができていませんでした。しかし、じっくりと話す機会を作りはじめ、途中めんどくさくなり今日は絶対に話すもんかという日もありながら、徐々に機会を積み重ねた結果、自分の中にぼんやりと見えてきたものがありました。それは、ここに集まったこどもたちはだいだらぼっちという場所で1年間自分たちの頭と体を最大限使いながら暮らしを作ることをやりきると覚悟を決め、その覚悟を礎にして日々暮らしているということです。当たり前だと思われることかもしれませんが、こどもたちの日々の表情や行動の基となるこの覚悟や想いを自分の中の感覚として理解できるようになったことにより、これまで、そして残りの1カ月の過ごし方の意味が変わってくるのではないかと思います。 3月に向けて  3月に向け、暮らしを楽しみきるということを大切にしたいと思います。「暮らし」の中にはご飯づくり、ものづくり、日々の連絡等ありとあらゆる場面が含まれます。そのありとあらゆる場面において最後の最後まで楽しむことを忘れずにいて、周りも巻き込むぐらいの意気込みで過ごしたいと思います。2月はご飯づくりに特に力を入れました。その結果、自分自身も楽しみながらご飯をつくることができたし、楽しい場も作ることができたのではと考えています。3月もおなじくごはんづくりに力を入れたいと思います。こどもたちとごはんづくりができるのも少なくなってしまいました。3月は引継ぎの準備等で忙しいと思いますが、そんな中でも最後までごはんづくりを楽しむ気持ちを忘れないでいたいです。 3月に向け、暮らしを楽しみきるということを大切にしたいと思います。「暮らし」の中にはご飯づくり、ものづくり、日々の連絡等ありとあらゆる場面が含まれます。そのありとあらゆる場面において最後の最後まで楽しむことを忘れずにいて、周りも巻き込むぐらいの意気込みで過ごしたいと思います。2月はご飯づくりに特に力を入れました。その結果、自分自身も楽しみながらご飯をつくることができたし、楽しい場も作ることができたのではと考えています。3月もおなじくごはんづくりに力を入れたいと思います。こどもたちとごはんづくりができるのも少なくなってしまいました。3月は引継ぎの準備等で忙しいと思いますが、そんな中でも最後までごはんづくりを楽しむ気持ちを忘れないでいたいです。どのような形で終わろうともこの1年間は自分にとって二度とない濃く、深い1年だったと自信をもって言えます。1年の最後だからと言って無理に喧嘩しないようにと気を遣うのではなく、等身大の自分で残り1カ月もこどもたちと全力でぶつかりたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1月を過ごして  1月を過ごすにあたり目標をふたつ立てました。一つ目は「こどもとじっくりと話す機会を作る」ことです。2学期までのこどもたちとの関係を振り返り、ごはん作りや遊んでいる時などを通してある程度の関係性は築けているが、深いことを語り合える程の関係にはなりきれていないと思っていました。その中で12月は落ち着いて話す機会を作ることができ、少し手ごたえを感じつつありました。 1月を過ごすにあたり目標をふたつ立てました。一つ目は「こどもとじっくりと話す機会を作る」ことです。2学期までのこどもたちとの関係を振り返り、ごはん作りや遊んでいる時などを通してある程度の関係性は築けているが、深いことを語り合える程の関係にはなりきれていないと思っていました。その中で12月は落ち着いて話す機会を作ることができ、少し手ごたえを感じつつありました。1月初め自粛期間の間にもひとりのこどもと深く話をする機会がありました。色々なことを話しましたが、印象に残っていることは、年上としてみんなを引っ張っていかないといけないという責任感から口調が強くなってしまう等、周りとの関り方に悩んでいることや、だいだらぼっちで数年過ごした身として何か残せるものはないのか悩んでいるといった話をしていたことです。長年いるメンバーとしての覚悟のようなものを感じ、大人こども関係なく一緒に暮らしている一人としてそこまでの想いを持って暮らしていたのだと尊敬しました。同時に、自分が一相談員としてどんな言葉がけができるのだろうと私自身も悩みながら時間を共有しました。そのこどもとは1週間に一度は継続して話をすることができ、共に考えることができている感触がありました。部屋の扉を叩き「ちょっと今時間良い?」と訪ねるのはとても緊張もするし、ハードルが高いことです。しかし、あえて時間を作ることで伝わることがあると思いました。 成果がある一方で、課題もありました。それは語る内容についてです。先ほど述べたこどもが打ち明けてくれた悩みについても何か具体的な解決策をアドバイスできた訳ではなく、もっと自分が考えるべきことはあったのではないかと思います。他にも、じっくり話す機会を作ったものの、そのこどもに自分が何を語りたいのか、どんな話をしたいのかはっきりしないまま進めてしまったことがありました。それは、自分自身この10か月の暮らしを整理しきれていないからだと感じます。こどもと話す中で整理されることもありますが、自分の中でもう一度整理する作業をしなければ、より心の通ったコミュニケーションにはつながらないと思います。振り返りの中でも、話すことが目的になってはいけない、何かある時、求めている人がいる時にすぐに行けるかどうかが大事という話をして頂きました。これからの2か月も継続して意識したいと思います。 伝えたいことを明確に記載  ナイトハイク隊として目的地の決定や下見などの事前準備から当日のセーフティートーク等のリスク管理も含めその場をまとめる役割を担いました。私自身ナイトハイク自体初めての経験だったため、初めは危険が伴うアクティビティーであるという認識が甘い部分がありました。事前準備の中でリスク管理において大切なことは「まさか」をなくすためにいかに色々なことを想像できるかだと改めて感じました。「もし雨が降ってきたら」「道が凍っていたら」「飲み物がなくなったら」事前にどれだけ想像できるかが、当日落ち着いてこどもたちと共に行動できるかに直結します。それはアクティビティーの準備段階だけでなく、当日も同様です。「疲れた」と言っているこどもがただ弱音を吐いているだけで、気持ちを盛り上げれば歩き続けることができるのか、本当に休憩が必要なのか、また全体の様子とのバランス等々を考えながらその場その場で判断を下すことの難しさを感じながら、歩みを進めていました。他の相談員の力を借りながらではありましたが、自分が責任者となり、ひとつのアクティビティーを行うことができたのは学ぶことがとても多かったです。 ナイトハイク隊として目的地の決定や下見などの事前準備から当日のセーフティートーク等のリスク管理も含めその場をまとめる役割を担いました。私自身ナイトハイク自体初めての経験だったため、初めは危険が伴うアクティビティーであるという認識が甘い部分がありました。事前準備の中でリスク管理において大切なことは「まさか」をなくすためにいかに色々なことを想像できるかだと改めて感じました。「もし雨が降ってきたら」「道が凍っていたら」「飲み物がなくなったら」事前にどれだけ想像できるかが、当日落ち着いてこどもたちと共に行動できるかに直結します。それはアクティビティーの準備段階だけでなく、当日も同様です。「疲れた」と言っているこどもがただ弱音を吐いているだけで、気持ちを盛り上げれば歩き続けることができるのか、本当に休憩が必要なのか、また全体の様子とのバランス等々を考えながらその場その場で判断を下すことの難しさを感じながら、歩みを進めていました。他の相談員の力を借りながらではありましたが、自分が責任者となり、ひとつのアクティビティーを行うことができたのは学ぶことがとても多かったです。2月の目標 1月はこどもたちに伝えたいこと、残したいことを考えた月でもありました。何かを伝えたい、残したいという気持ちは3学期が始まってから急に湧き出てきた気持ちでした。その気持ちの具体的な中身について考えた結果、出てきたものの一つ目は、笑いの絶えない日々、笑いを大事にする心です。2月は特に力を入れて頑張ろうと思っているごはん作りの際、楽しい雰囲気になるように心がけようと思います。日常の私の姿から大事にしている笑いに対する心が伝わり、そしてゆくゆくは日常会話だけでなく、話し合いや作業のように真剣な時間、特にみんなが下向きになっていて場の雰囲気が良くない時であってもその苦しさを笑いに変え、大変なことを楽しめるようになってほしいと考えています。 二つ目は、苦手なこと・やったことがないことにチャレンジする気持ちです。なぜならだいだらぼっちでの10か月間の暮らしを通し、物事にチャレンジすることは暮らしを支える大きな土台であると感じているからです。具体的に伝える方法としては、だいだらぼっちに来るまではほとんど経験も知識もなかったごはん作りで常に新しい料理、作りたい料理に挑戦し続けたり、ギターに挑戦している姿を見せたいと思います。 2月は、ごはんを一緒に作る、二人で話をするといったこれまで何気なくしていた行動であっても自分の中にある「伝えたい」「残したい」という気持ちを強く意識しながら一日一日を過ごしたいです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12月過ごしてみて  12月を迎えるにあたって今月の振り返り担当であるいっちーと話す機会がありました。そこでは「5年後の自分、来年度の自分はどんな自分になっていたいか?」「今の自分について」「理想の自分になるために必要なことは?」等、幅広いことを話しました。その中で、12月大切にしたいことを二つ決めました。 12月を迎えるにあたって今月の振り返り担当であるいっちーと話す機会がありました。そこでは「5年後の自分、来年度の自分はどんな自分になっていたいか?」「今の自分について」「理想の自分になるために必要なことは?」等、幅広いことを話しました。その中で、12月大切にしたいことを二つ決めました。1つ目は、「こどもと向き合うために必要なことを明確にし、行動に移す」です。私が思う「向き合う」とは、人として本気でぶつかり思いを伝え合うことです。12月過ごしてみて向き合うために必要なことは「時間」だと感じました。そう感じたのはあるこどもと話をする機会があったからです。小さなことから喧嘩のようになってしまい私から謝りに行きました。そこで一通り話が終わってから私は「他に言いたいことある?」と聞きました。そのこどもは「ない」と言いましたが、しばらく黙って待っているとこれまで私に対して思っていたことを話してくれました。これまでは誰かと話す時にお互いの意見を言い合ったらそれで終わりとしていたこともあったかもしれないと振り返りました。意見を言い合ってからの余韻の時間に相手に対する感情が込み上げてくることもあり、そういう感情こそ相手に伝えたいものであるはずです。向き合うためには、じっくりと時間をかけ腰を据えて話す必要があると感じました。また、向き合うためには一人ひとりのこどもと信頼関係を築くことはもちろん、普段のごはんづくりや、風呂焚き等暮らしの部分の丁寧さも必要だと考えています。今月は年末に向けバタバタとした中でしたが、宿直の日の朝ご飯に「手間のかかる料理を作ろう」と朝5時から揚げ鮭のしぐれ煮を作ったり、話し合いに向け気分を上げるために竜田揚げを作ったりとこどもたちと楽しみながら暮らすことができたと思っています。  2つ目は、「本当に苦手なことにチャレンジする為にまずは苦手なことを明確にする」です。現場研修の中でもーりぃから私のこれまでの過ごし方について「色々とチャレンジできていているが、本当に苦手な事にはチャレンジできていないのでは」と意見をもらいました。私自身も確かにそうかもしれないと思ったのですが、本当に苦手なことってなんだろう?と漠然としていました。12月過ごしてみて「話し合い」「ギター」にチャレンジしたいと思いました。話し合いは、意見を言う回数は増えましたが、意見が出にくい時や意見を出しにくい話題の時は意見を言えずにいます。ギターは、そもそも楽器や歌に対する苦手意識があり、一度4月に挑戦しましたが、全く音が鳴らず諦めていたので、なんとか3月までには形になるように練習します。 2つ目は、「本当に苦手なことにチャレンジする為にまずは苦手なことを明確にする」です。現場研修の中でもーりぃから私のこれまでの過ごし方について「色々とチャレンジできていているが、本当に苦手な事にはチャレンジできていないのでは」と意見をもらいました。私自身も確かにそうかもしれないと思ったのですが、本当に苦手なことってなんだろう?と漠然としていました。12月過ごしてみて「話し合い」「ギター」にチャレンジしたいと思いました。話し合いは、意見を言う回数は増えましたが、意見が出にくい時や意見を出しにくい話題の時は意見を言えずにいます。ギターは、そもそも楽器や歌に対する苦手意識があり、一度4月に挑戦しましたが、全く音が鳴らず諦めていたので、なんとか3月までには形になるように練習します。冬キャンプ中止 12月の大きな出来事として冬キャンプの中止が決定されたことがあります。これはこの1年間の中でも大きな出来事だと思います。中止決定を聞いた時は、残念な気持ちと驚きがありました。キャンプに向けた時間を通じ、コロナウイルス対策をしながらのキャンプを心から楽しんでできるのだろうか、やりきることができるのだろうかという不安や迷いはありましたが、中止という事実を目の当たりにすると残念な思いがあり、やはり自分自身本当はやりたくてたまらなかったのだろうと感じました。 その後、色々と考える内に、私は「こどもとキャンプ」というイベントをしにグリーンウッドに来た訳ではないはずだと気付きました。こういう1年だからこそ学べることがあると信じています。キャンプがなくなり時間が生まれたからこそ「なんのためにここに来たのか?」「何を持って帰るのか?」ということを深めたいと思います。 1月の目標 正直このふりかえりを書いている時点では、だいだらぼっち集合日から1週間の自粛期間を乗り切ることしか思い描くことはできていません。しかし、最初の1週間は1年の終わりに向け非常に重要な日々になると考えています。相談員の体制としても普段とは異なるチームでの仕事になります。こどもとも相談員ともこれまで築いてきた関係性を土台にしながらも、もう一度1から関係を築くぐらいの意気込みで臨みたいと思います。コロナ対策の色々で頭が色々になってしまうのではなく、冬休みの間に充電したパワーを使い全力で過ごしたいです。また、3学期を悔いなく過ごすため3月までにやらなければいけないこと、やりたいことを具体的に考え、行動に移したいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

11月を振り返って  11月はだいだらぼっち祭り、説明会と大きなイベントが続きその準備に追われてあっという間に時間が経ったという印象です。慌ただしく過ぎた11月ですが、その中でも自分の中に残っていることは多くあります。特にだいだらぼっち祭りは自分の人生においても印象に残る出来事になると感じています。私はこどもと共に劇の音響を担当しました。音響の役割は、効果音やシーンとシーンの間に流す音を探し、劇中では選んだ音をタイミングよく流すといった役割があります。一緒に担当したこどもは「学校の学習発表会は先生が決めてて嫌だった」と語り、ゼロから作ることに熱意を持っていました。その熱意は半端ではなく、音響が決まった次の日から学校から帰って来るとすぐに「トンボ!音響やろ!!」と叫ぶ程でした。 11月はだいだらぼっち祭り、説明会と大きなイベントが続きその準備に追われてあっという間に時間が経ったという印象です。慌ただしく過ぎた11月ですが、その中でも自分の中に残っていることは多くあります。特にだいだらぼっち祭りは自分の人生においても印象に残る出来事になると感じています。私はこどもと共に劇の音響を担当しました。音響の役割は、効果音やシーンとシーンの間に流す音を探し、劇中では選んだ音をタイミングよく流すといった役割があります。一緒に担当したこどもは「学校の学習発表会は先生が決めてて嫌だった」と語り、ゼロから作ることに熱意を持っていました。その熱意は半端ではなく、音響が決まった次の日から学校から帰って来るとすぐに「トンボ!音響やろ!!」と叫ぶ程でした。こうして順調にスタートしたかに見えた音響でしたが、そう簡単に上手くはいきませんでした。中々ほしい音が見つからなかったり、一緒に担当したこどもがやる気はあるものの雑な所があり、劇とは関係のない音を調べたり劇練習中も集中を欠く場面があったりと寄り道が多く思い描いていたようには進みません。それは全体の劇練習も同様で今年はコロナウイルス対策としてご飯を食べながら連絡(次の段取り)をとることができず、劇練習をするそもそもの時間を作ることができずにいました。そんな中劇練習の時の雰囲気も悪いという訳ではないが、どこか全員が集中できていない雰囲気になっていました。毎回劇練の最後にある振り返りで考えていることを言おうとも思いましたが、自分がやるべき音響の仕事もきちんとこなせていない中意見を言える立場ではないのではないか、とためらってしまったこともありました。 ある程度、時間が経っても音響のコンビネーションもかみ合わないことも多く、劇練中にケンカしてしまったこともあります。そのケンカの時に私が伝えたかったことは「音響という仕事に対する向き合い方」でした。音響という役割はただでさえパソコンに向かって進める時間が多く、周りのこどもたちにはどんなことをしていて、どんなことが大変なのかが伝わりづらい役割です。さらに我々二人はミスが続いていたとしてもその場のノリで押し切ろうとすることが多く、楽しくやらないと続かないからと思ってやっていましたが、その言動が周りからは真剣に取り組んでいないと思われてもしょうがない状況だったと思います。だからこそ、きちんと誠意を持って取り組んでいることを周りに示す意味でも真剣に練習がしたかったのですが、上手く伝わっている感触はあまりありませんでした。今思えば、「周りからの目」という言葉ばかりを伝えてしまい、私自身も真剣に練習したいという想いを伝えきれていなかったのではと思います。はじめは軽い気持ちで「やります!」と言って始めた音響でしたが、こうして日に日にプレッシャーがのしかかってくるのを感じながらの日々でした。  プレッシャーは、本番当日までどんどんとのしかかってきました。本番一日目、残り数時間という時にこどもから「今年の音響やばいよ、音響がここまでやばかったことないからしっかりして。」と言葉をかけられました。今振り返ればその子なりのなんとかしてくれというメッセージだと思うことができますが、その時はポジティブに捉えることができず、自分の考えもあまり伝えられなかった気がします。モヤモヤが残ったまま本番を迎えてしまったため上手くいくはずもなく普段しないようなミスもしてしまうという結果でした。劇全体としても満足できるものではなく、振り返りでは「舞台裏の雰囲気を悪くしてごめんなさい」と泣きながら謝るこどももいました。一日目が終わり、私自身本当に明日やりきれるのだろうか、あと24時間もない中何ができるのだろうと漠然とした不安のみが心の中にあるという状況でした。後がなくなった二日目できることはすべてしようと思い臨みました。結果は、お世辞ではなくこれまでで一番良い劇となったと思っています。印象的だったのはミスがどうこうではなくなにより演者、裏方、お客さんと母屋全体が一つになっていた雰囲気があったことです。 プレッシャーは、本番当日までどんどんとのしかかってきました。本番一日目、残り数時間という時にこどもから「今年の音響やばいよ、音響がここまでやばかったことないからしっかりして。」と言葉をかけられました。今振り返ればその子なりのなんとかしてくれというメッセージだと思うことができますが、その時はポジティブに捉えることができず、自分の考えもあまり伝えられなかった気がします。モヤモヤが残ったまま本番を迎えてしまったため上手くいくはずもなく普段しないようなミスもしてしまうという結果でした。劇全体としても満足できるものではなく、振り返りでは「舞台裏の雰囲気を悪くしてごめんなさい」と泣きながら謝るこどももいました。一日目が終わり、私自身本当に明日やりきれるのだろうか、あと24時間もない中何ができるのだろうと漠然とした不安のみが心の中にあるという状況でした。後がなくなった二日目できることはすべてしようと思い臨みました。結果は、お世辞ではなくこれまでで一番良い劇となったと思っています。印象的だったのはミスがどうこうではなくなにより演者、裏方、お客さんと母屋全体が一つになっていた雰囲気があったことです。カーテンコールを終え帰ってきた音響担当のこどもの顔を見た瞬間、それまで押し殺してきたものが爆発し大泣きしてしまいました。これまでの人生を振り返ってもなにかを成し遂げて泣いた経験はありません。その時の、達成感とも安堵感とも言えない感覚は一生忘れません。心が折れる音が何度も聞こえ、ボロボロになりながら進んだ日々でしたが、本当に音響をできて良かったです。そして、19人のこどもたちと共に劇を作れたことに感謝しています。 12月に向けて 大きなイベントを超え達成感は非常に大きいです。一方、普段の暮らしに目を向けることができていなかったという反省もあります。どうしてもやらないといけないことが重なるとごはんづくりや風呂焚き等普段の暮らしの部分が雑になってしまった時もあるように感じます。12月は今一度落ち着いて日頃の暮らしを見つめなおす時間にしたいです。ぼんやりとした予想でしかないのですが、1年の終わりが見えている3学期は集合日からの1週間の自粛生活も含めてこれまで以上に苦しいことも多くなると思っています。もう終わりが見えているからこそ、これまでいつか機会があれば伝えれば良いと思っていたことも待ったなしで伝えなければいけない場面や、これまでひとつひとつ丁寧に築き上げてきたものが一気に崩れてしまいそうになる場面もあるかもしれないと思っています。そんな来るべき3学期を後悔なく暮らし切るための土台をこの12月作ることができればと思っています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

川研修での学び 川研修での学び5月から始まった川研修もあっという間に終わってしまいました。まさか10月まで川に入っているとは夢にも思いませんでしたが、川研修で得たものはとても多かったです。得たものは簡単に言葉にすることはできませんが、挙げるとすると川の楽しさと危なさについてです。これまで私は、川で遊んだ経験はほとんどなく、川遊びと言ったら川下りぐらいしか思い浮かぶことはありませんでした。川研修を経て、川と一口に言っても遊び方やフィールドによって全く異なる面白さがあることを回を重ねるごとに体感することができました。同時にそうした面白さは常に危険と隣合わせであるということもこどもと活動する中で理解することができました。特に印象に残っていることは、研修後半で行った天竜川を岸から岸へ身一つで渡るというチャレンジです。ヘルメット、ライフジャケット、ウエットスーツという基本装備はつけていますが、感覚としては身一つで常に危険と隣り合わせという感覚でした。初めてチャレンジした時は、小さい時から水泳も習っていて泳ぎには少し自信があるし、波も激しくないから大丈夫と余裕をもってスタートしました。しかし、実際には、上下左右あらゆる方向から波に打たれぎりぎり渡り切ることができました。これまでの人生で経験したことのない程のスリルを味わうと同時に、人間という存在のちっぽけさ、自然の偉大さを肌で感じました。 言葉にすると「楽しさ」「危なさ」と簡単ですが、それを体で学ぶことができたことに大きな意味があると思っています。今年はキャンプを開催することができなかったものの、だいだらぼっちの活動として予定していた川遊びにはすべて行くことができ、夏の学童や、あんじゃね学校でも川遊びに行けるなど川で学び、遊び尽くすことができたと思っています。  祭りに向けて 祭りに向けて10月は空いている時間があれば、祭りに向けての話し合いや準備をするという日々が続きました。その中で「こんなものかな」と感じてしまう瞬間が何度かありました。具体的には話し合いの際、中々気持ちを寄せることができず、他人任せの場が生まれてしまう。他にも劇についてオーディションの時は、練習や本番に臨む態度含めこんなにも劇に懸ける想いがあるのかと驚き、オーディションでこのクオリティーなら本番はどんな劇になるのだろうと、良い意味で裏切られました。しかし、いざ役が決まり本番に向け劇練習や道具作りが始まると劇の準備よりも遊びに夢中になってしまうといったことがありました。そうした時私は、みんな決して頑張っていない訳ではないし、結局は他人に何か言われても自分でやる気をださないと意味がないと思い、特に何か働きかけるということはほぼありませんでした。しかし、今振り返ってみるとそうした私の言動も場の雰囲気を作っている一部であったはずだし、直接声をかける以外にも想いを届ける方法はたくさんあったのではないかと思っています。  11月の目標 11月の目標11月の目標は、大きく分けてふたつあります。一つ目は、「無事、祭りと説明会を成功させる」ことです。何をもって成功と言えるかは難しいですが、どちらもお客さんや、参加者の方がいてくださるので、見た目、表面的な部分でも上手くいくことに越したことはないし、それに向けて全力を尽くしたい思っています。しかし、本当に重要なのは、どんなことがあっても諦めずに最後までやり切れるかどうかだと思っています。それができれば、例え見た目は上手くいかなくとも相手に届くものは多くあるはずです。二つ目は、「暮らしを大切にする」ことです。10月は、祭りに向けた準備に追われる中で、ごはん作りができていなかったり、こどもとゆっくりと話す時間をとれていなかったりと「暮らし」について大切にできていませんでした。11月もバタバタと慌ただしく過ぎてしまうと思いますが、その中でも時間を生み出し今の生活の根幹にある「暮らし」を大切にして過ごしたいです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月を振り返って  9月の目標として「暮らしを楽しむ」という目標立てました。しかし、実際には祭りの話し合いや運動会、文化祭等がありバタバタとしていた印象です。その中でも“ごはん作り”の意識が変わるきっかけとなる一日がありました。昼ごはんの食事当番の際、ライスボールを作ろうと思い立ちました。しかしいざ作ってみると、丸くならずボロボロになるわ、予定より30分もオーバーするわと散々な結果でした。続いて、夜ごはん隊としてこどもと「おしゃれなカレーが作りたい!」と考えました。本を見て色々考えた結果、作ったのは普段のカレーとターメリックライスを作るというシンプルなものでしたが、とても満足できるものができました。これまではごはん作りに対するハードルが高く、お菓子作りはこどもと一緒にやろうとチャレンジしたことがありますが、ごはん作りは、こどもが作るものを手伝うか本を見て自分が作れそうなものを作るという感じでした。ライスボールも一回目は失敗してしまいましたが、もう一回やってみようと思い次の当番の際には成功させることができました。その後も、山芋の磯辺揚げを作るなど作りたいと思う料理が立て続けにでてきました。 9月の目標として「暮らしを楽しむ」という目標立てました。しかし、実際には祭りの話し合いや運動会、文化祭等がありバタバタとしていた印象です。その中でも“ごはん作り”の意識が変わるきっかけとなる一日がありました。昼ごはんの食事当番の際、ライスボールを作ろうと思い立ちました。しかしいざ作ってみると、丸くならずボロボロになるわ、予定より30分もオーバーするわと散々な結果でした。続いて、夜ごはん隊としてこどもと「おしゃれなカレーが作りたい!」と考えました。本を見て色々考えた結果、作ったのは普段のカレーとターメリックライスを作るというシンプルなものでしたが、とても満足できるものができました。これまではごはん作りに対するハードルが高く、お菓子作りはこどもと一緒にやろうとチャレンジしたことがありますが、ごはん作りは、こどもが作るものを手伝うか本を見て自分が作れそうなものを作るという感じでした。ライスボールも一回目は失敗してしまいましたが、もう一回やってみようと思い次の当番の際には成功させることができました。その後も、山芋の磯辺揚げを作るなど作りたいと思う料理が立て続けにでてきました。今回のように何か作りたいものがあり、失敗しながらももう一度チャレンジし、みんなを驚かせようと思って作る料理は味も違う気がするしなにより作っている過程がとても楽しかったです。まだまだごはん作りへのハードルが完全に低くなったわけではありませんが、今後も作りたいものに挑戦したいと思います。そして、こどもも一緒に巻き込みたいと思っています。ごはん作りのように日常の何気ないこと、やらなければいけないことの中に楽しい要素を加えることこそ暮らしのおもしろさ、醍醐味だと感じました。 ホメホメタイム お互いの素敵な所を発見するためにあるこどものアイデアから始まった「ホメホメタイム」。担当の一人が全員の良いところ尊敬するところを発表する時間で、恥ずかしそうにしながらも、温かい気持ちになれました。発表を聞いていて「そんなふうに見ていたんだ」と発見したり、こどもたち同士の関係性が見えたりと貴重な時間となりました。 一方で、特に届けたいこどもに響いたのかという点では、モヤモヤが残っている部分もあります。あえてホメホメタイムのような時間を作る意義は、普段は周りから煙たがられているようなこどもも含めて仲間と自分とのつながりを考え、アウトプットすることにあると思います。回を重ねるとどうしても同じような言葉が多くなり、表面的におわってしまった印象もあります。本当は、同じ言葉であっても一人ひとり込めている想いや感情は異なるはずです。それぞれのこどもが考えて選んだ言葉ならなんの問題もないし、一度の取り組みでどうにかなるようなものでもないと思う一方で、想いや感情の部分までさらけ出せるような雰囲気づくり等なにか働きかけが必要だったのではないかと考えてしまいます。 私が発表する際には、みんなが楽しく聞きたくなるような方法でやりたいと考え、小学生、中学生それぞれ野球チームを編成し、良いところ、特徴等を加味して考えたオーダーを発表していくという形をとりました。結果、注目はしてくれましたが、先ほど述べたようなところまで踏み込むことはできませんでした。学校教育においても「いいとこみつけ」のような実践は数多くあります、教員を目指す者としても考えさせられることが多かったです。  10月の目標 10月の目標今月も多くの時間話し合いをしました。4月当初は何を話しているのかすらついていけないこともありましたが、1学期の後半は徐々に参加できている感覚がありました。しかし、2学期が始まるとコロナウイルス対策で距離をとり、マスクを着用しての話し合いになったことも繋がっているのか自分にとっては再び発言しづらい場となっていました。振り返りでも、もーりぃから「話し合いも暮らしのひとつ」と言葉をもらいました。自分にとって話し合いは、未だに構えて臨まないといけないもの、良いアイデアを出さないといけないものと捉えてしまっています。一緒に暮らすひとりとして10月は「話し合いで発言する」という目標を立て、過ごしたいと思います。具体的な行動としては、まずは、一回の話し合いにつき一度は発言することを目標に臨みたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2学期を迎えるにあたって  こどもと行った「1学期のふりかえり」の最後に2学期の目標を漢字一字で表すということをしました。はじめは、「衝」「突」のようにガツガツした一字にしようと思っていました。右も左もわからず始まった4月、「初めまして」から始まり、日々暮らす中で、一緒に遊んだり、チャレンジをしたりする中で、多くのこどもと関係性の土台は築けたと思っています。しかし、気になることや、伝えたいことがあったとしても、「言うことで関係性が悪くなったら嫌だな」「自分の意見をまとめてからでいいや」と流してしまい、ぶつかることを避けてしまったことが何度もありました。こうした1学期を踏まえて、2学期は、ぶつかることを恐れず過ごそうとの思いでいました。 こどもと行った「1学期のふりかえり」の最後に2学期の目標を漢字一字で表すということをしました。はじめは、「衝」「突」のようにガツガツした一字にしようと思っていました。右も左もわからず始まった4月、「初めまして」から始まり、日々暮らす中で、一緒に遊んだり、チャレンジをしたりする中で、多くのこどもと関係性の土台は築けたと思っています。しかし、気になることや、伝えたいことがあったとしても、「言うことで関係性が悪くなったら嫌だな」「自分の意見をまとめてからでいいや」と流してしまい、ぶつかることを避けてしまったことが何度もありました。こうした1学期を踏まえて、2学期は、ぶつかることを恐れず過ごそうとの思いでいました。しかし、こどもたちが帰ってきてから1週間過ごしている中で、必要以上に言葉掛けがきつくなってしまうことがありました。それは学校もなく常にこどもたちと過ごす中、敷地内での窮屈な生活や、新型コロナウイルスを絶対に蔓延させてはいけないという責任感から来ていたのかもしれません。このままでは、思い描いていたぶつかりとは異なる「ぶつかり」が増えてしまいそうだと思い、もう一度考え直すことにしました。 色々なことを考えた結果、最終的に2学期の目標の一字は、、、「改」にしました。学校も始まり本当の意味で2学期のスタートを切った今、1学期課題だった「ここぞ」という場面で中々一歩踏み出すことができなかった等、改めて自分の言動について落ち着いて振り返る機会を作り、より良い暮らしへと改善することができればと思っています。 また、2学期を迎えるにあたって感じたことは、「今、こうやってこどもたちと暮らしていることは当たり前ではない」ということです。2学期を迎えるにあたって、長期チームの中で、自粛期間の過ごし方や、今後の保護者の方の来訪について等だいだらぼっちの暮らしについてかなりの時間をかけて考えました。日々世間の状況が変化する中、そもそも、集合日を1週間早めて自粛生活を送るといった誰も経験したことのないことに対して、考えることは困難を極めました。4月は、スタートに関する詳しい経緯に関わることはなく、始まって当然という思いでいました。今、考えれば、こうやって集まることができたことすら奇跡に近いのではないかと思っています。お勝手で肩を寄せ合いながらご飯を食べることができなかったり、保護者の方が例年のようには来訪できなかったりと挙げればきりがない程不自由を感じる部分は今でもあります。また、自分自身の中で様々な揺れ動きはありますが、今のこどもたちとの暮らしに感謝しつつ過ごすことは忘れないようにしたいです。  夏の学童、あんじゃね学校を経て 夏の学童、あんじゃね学校を経て村のこども対象の事業である学童とあんじゃね学校にも参加させて頂きました。普段関わることのない村のこどもとの活動はとても新鮮なものでした。日々の暮らしがベースとなるだいだらとは異なり、その日に来るこどもたちとどう楽しむことができるか、どう楽しませることができるか、「日々勝負」という感じで面白かったです。また、1年生と砂場で1時間程ぶっ続けで一心不乱におままごとをしたり、川で遊んだりする中で「遊び」とは何か考えさせられたりと、普段関わることの少ない「遊びの天才」低学年のこどもたちから多くのことを学びました。また、あんじゃね学校の二泊三日のキャンプに参加できたことはこの夏の学びの中でも大きな意味を持つと思っています。山賊キャンプの中止が今年度の早々に決まった時は残念でなりませんでしたが、7月のふりかえりにも書いたように山賊キャンプがないからこそできることや、学べることがあると割り切っていたつもりでした。しかし、「もし、山賊キャンプがあったら、、、」と考えてしまうこともありました。そんな中、キャンプに参加できたことでほんの少しではありますが、グリーンウッドがこれまで大切にしてきたキャンプへの思い、プライドのようなものを肌で感じることができたと思います。二泊三日という短い日程でしたが、終えた時の疲労感や達成感は普段のそれらとはどこか質が異なるものでした。グリーンウッドに関わった者として山賊キャンプに参加できずに終わってしまうのは悔やんでも悔やみきれないので、またいつの日か山賊キャンプにも参加したいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

自然と共に生きること 自然と共に生きること7月も6月に引き続き、全国的に大雨となる日が続きました。泰阜村でも大きな被害は出なかったものの、未だかつて経験したことがない程の雨が降りました。ただの雨にも関わらず、恐怖を感じることが何度もありました。大雨のためかある日の消灯後、停電が起こりました。お風呂からは悲鳴が聞こえ大泣きするこどもが続出しました。停電自体は5分もしない内に復旧しましたが、「もし、このまま電気がつかなかったらどうしよう」と様々なことが頭を巡り、かなり長い時間停電していたように感じました。この程度の停電は泰阜村では、割とあるそうですが、こどもたちの中には初めて停電というものを経験するこどもも多く、私自身も停電は一回経験したかどうかという程度でほとんど経験がなかったので、「今自分は何をすべきなのだろう」と迷いました。そんな中でも冷静に行動できたのは、相次ぐ大雨を受け、何かあった際の動きや、備蓄品のチェックを予め行っていたからだと思います。川研修でも感じることですが、何かリスクに備えるためには事前の準備が欠かせず、準備することにより予想できないことが起こったとしても被害を最小限に留めることができると身をもって学びました。 また、自然と共に生きることは薪の暮らしや、草木染めをすることだけでなく、思い通りにならないことも含めて暮らすことだと感じます。冒頭で「ただの雨」と表現しましたが、その雨で命を落としている人が今も昔もいます。自然の中で生きるという営みは、人間の力よりも遥かに大きい力を分け与えてもらいつつ暮らすこと、そして、思い通りにならないこととどう向き合うかだと思います。泰阜村にはそうした暮らしのヒントがたくさんあるはずなので、そうした意識を日々の暮らしの中で持ちたいです。  学ぶ意味 学ぶ意味ある日、こどもから「ねーねー、なんで勉強しないといけないと思う?」と聞かれ、答えを濁すことがありました。他のこどもからは「なんで学校に行かないといけないの?」と聞かれ、同じくうまく答えることができませんでした。自分の経験を振り返ると、学校に行き勉強することを当たり前としていたことに気付きました。小・中学校は、学校に行き、友達と遊ぶのが楽しい毎日で、そこそこ勉強もできました。高校でも周りのクラスメイトから勉強で取り残されていましたが、学校は行って当然であると考えていました。大学では、教育大学ということもあり、教育というものを考える時、あくまで学校ありきで授業や友だちとの会話が進んでいました。卒業間際になって、初めて既存の公教育以外のオルタナティブ教育について知り、学校という場や学ぶことについて考えないといけないなという意識は持ちましたが、深く考えるに至りませんでした。自身の経験から学校に行って勉強をしてよかったし、勉強したからこそ今の自分の立場もあるとは思っていますが、いざこどもを目の前にして自分の言葉で伝えようとすると上手くできないことに気付きました。 この問いは教員を目指している以上、常に考えなければいけないことだと思います。学校現場から離れている今だからこそ感じることもあるはずなので、簡単に答えがでることではありませんが、考え続けたいと思います。 8月に向けて  夏のキャンプがなくなってしまったことは、とても残念ではありますが、村の子対象の学童やキャンプ等、新たな経験をさせて頂きます。夏キャンプで学べたであろうこと以上のものを学べるように自らつかみ取っていきたいと思います。 夏のキャンプがなくなってしまったことは、とても残念ではありますが、村の子対象の学童やキャンプ等、新たな経験をさせて頂きます。夏キャンプで学べたであろうこと以上のものを学べるように自らつかみ取っていきたいと思います。また、新型コロナウイルスの影響でこどもたちの集合日が1週間早まりました。その1週間は4月の初め以上にかなり気を遣いながらのこどもたちとの生活となります。4月は何もかもわからない状態だったので、あっという間に過ぎましたが、今回は、私もこどもも苦しくなる場面もあるのではと予想しています。そういった意味でも8月は勝負の月になります。楽しむことは楽しみ、気を引き締めることは引き締め2学期のスタートを切りたいです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

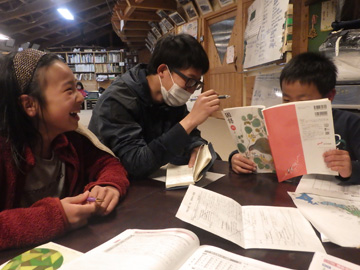

盛りだくさんのイベント  6月も5月に引き続き、たくさんのイベントありました。その中でも印象に残っているふたつのイベントについて詳しく書きたいと思います。 6月も5月に引き続き、たくさんのイベントありました。その中でも印象に残っているふたつのイベントについて詳しく書きたいと思います。一つ目は、「梅雨野宿」です。その名の通り「梅雨の中で野宿がしたい。」との声から始まったイベントで、当初は寝る場所から作ろうとブルーシートとマイカ線を使い屋根を作ったり、雨が溜まるように周りの土を掘ったりしていました。しかし、建設途中に何度も大雨に打たれ、断念せざるを得ませんでした。結局は、既に屋根を張っていた普段洗濯物を干している場所に横から雨が降り込むのを防ぐためにさらにブルーシートを張り、地面に段ボールとブルーシートを重ね寝床とすることにしました。準備段階から色々あり迎えた当日。雨は降っていませんでした。物足りない気もするがしょうがないと、こどもと楽しくおしゃべりをして眠りについたのは束の間、ふと気づくと頭が涼しい気がしたのです、、、そう、雨漏りしていたのです。そこからどんどんこれは朝まで耐え忍ぶしかないと時計を見るとまだ2時でした。そこからどうやって朝まで耐えたか覚えていませんが、とても長い一夜となりました。朝みんなの寝袋についた雨水の模様がその激戦を物語っていました。また、多くのこどもが体や寝袋が濡れているとあたふたとする中、何事もないかのように寝ているこどももいてメンタルの強さを感じました。 二つ目は、「修学旅行ごっこ」です。こちらもその名の通り「修学旅行をモチーフにしたごっこ遊び」ですが、その内容が凄まじかったです。まずは、大将、若女将、見習い等々役割を決め、なりきったり、お料理は箸袋からお品書きまで凝りに凝ったものを提供したり、レクリエーションをしたりと旅館「最亭」を舞台にもはやごっこ遊びレベルではないものが展開されました。一番驚いたのが、係の中心となり、内容を決め、黙々と準備に取り組んでいたこどもが中三男子だったことです。自分が中三だった時、この遊びにここまで全力で取り組むことはきっとできていなかったと思うので、その姿には驚かされました。 一見しょうもなく見えるものも頭を使い、体を使い、全力で取り組み自分たちの手で面白くする。これぞだいだら流の遊び方の真骨頂だと感じました。 深く関わる  こどもとの関わりにおいては、4月にはじめましての状態から一緒に暮らす中で、何気ない会話をしたり、冗談を言い合ったりするといった場面においては関係性もかなりできてきたと感じています。しかし、こどもが抱える悩みについて深く考えたり、自分が伝えたいや思っていることを伝えたりするということに関しては、踏み込み切れていない感じがしていました。一対一でじっくりと話す場面も大事だということは頭ではわかっていても、どうしてもハードルが高く感じ、日々慌ただしく流れる暮らしにおいて中々機会を設けられずにいました。そんな中、この場面はゆっくりと話ができるという場面がありました。それは、風呂焚きを一緒にする場面です。これまで特に意識してきませんでしたが、焚きつけ場は、風呂焚き担当のこどもしかいないという限られた場で、かつ、梅雨時ということもあり焚きつけに時間がかかるので、ある程度まとまった時間が確保できるため語り合うのにはもってこいの場面だと気付きました。 私自身、薪で風呂を焚く暮らしについてはじめは、めんどくさいなという気持ちもありましたが、ある時からおもしろいと感じるようになり、こどもに「一緒に焚きつけしよう。」と誘ったり、焚きつけをしているこどもがいたらスルスルと近づいたりと気軽にできていました。実際話す中で、悩みや将来のこと等、普段話すことが少ないことも話すことができました。今後も一つの機会として意識していければと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

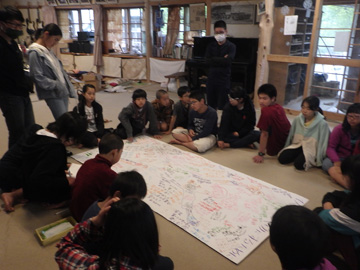

5月を過ごして  5月を振り返り一番印象に残っていることは、「1か月過ごしてみての話し合い」です。これは「考えなきゃいけないと思う」というこどもの声から始まったもので、新たな生活がスタートしてから1か月が絶ち、自分が過ごしにくいと感じていること、やめてほしいと思っていることを語り、これからどうすればみんなが過ごしやすいだいだらぼっちを作っていくことができるのか考えました。こどもたちからは様々な意見が出てきました。普段、表には出さないが、抱えている想いや仲間に伝えたいことはたくさんあり、むしろ表にださないことの方が多いのだと感じました。私も、一緒に暮らしている仲間として感じていること、モヤモヤしていることを全てではありませんが、伝えることができ、良かったです。 5月を振り返り一番印象に残っていることは、「1か月過ごしてみての話し合い」です。これは「考えなきゃいけないと思う」というこどもの声から始まったもので、新たな生活がスタートしてから1か月が絶ち、自分が過ごしにくいと感じていること、やめてほしいと思っていることを語り、これからどうすればみんなが過ごしやすいだいだらぼっちを作っていくことができるのか考えました。こどもたちからは様々な意見が出てきました。普段、表には出さないが、抱えている想いや仲間に伝えたいことはたくさんあり、むしろ表にださないことの方が多いのだと感じました。私も、一緒に暮らしている仲間として感じていること、モヤモヤしていることを全てではありませんが、伝えることができ、良かったです。話し合いの中では、気になっていることだけでなく、良かったこととして「みんなで団結して作業をする時の集中力がすごい」「みんなで遊んでいる時の雰囲気がすごく良い」という意見がでました。本当にその通りだと思います。本来なら保護者や卒業生を交えて行われる予定だった三大イベントの一つ「ゴールデンウイーク合宿」の代わりに行われた薪作業や田植えのように作業日が今月は多くありました。私自身も始まる前は、人数が少ない中、終わるのだろうかと不安はありましたが、いざ始まってみれば本当に一瞬であっという間に終わったという印象です。その過程には、2年目以上の継続のメンバーを中心に作業に熱をもって取り組む姿や、各々「力に自信があるから薪割りをする」、「木について知識があるから広葉樹と針葉樹、ストーブ用薪と風呂用薪を分けていく」と自分が持つ力を出せる役割を担う姿が周りにどんどん伝染していき結果的には、例年よりも早いペースでの作業に繋がったと思います。 こどもたちとの関わりの中では、出し物大会に向け、手話歌や漫才、寸劇などに取り組む中でより良いものを作ろうとこどもと一緒に考えたり、悩んだりすることはとても面白く、0から作っていくことの楽しさを感じました。普段遊んでいる時の顔とは少し異なるこどもの顔を見ることができ新たな一面を知ることができました。 保護者の方、地域の方とのつながり  5月は保護者の方、地域の方とのつながりを感じることができた月でもあります。 5月は保護者の方、地域の方とのつながりを感じることができた月でもあります。まずは、保護者の方とのつながりについてです。本来ならゴールデンウイーク合宿で保護者の方と関わる機会があったはずですが、今年は中止になってしまいました。代わりにだいだらぼっちと、各家庭をZOOMで結び「はじめの会」というものを開催しました。リハーサルなど綿密な準備を重ね迎えた当日、久しぶりに動く家族の様子を見たこどもたちには笑顔が溢れていました。照れながらも嬉しそうなこどもたちの表情が印象に残っています。短い時間ではありましたが、各家庭の雰囲気を感じることができ、こどもたちがだいだらに来る前の暮らしを想像することができました。 次に地域の方とのつながりについてです。地域の方に野菜を頂きに行く機会がありました。そこでおいしい野菜をだいだらっ子に食べてほしいとこだわり抜いて作っているとお話を聞くことができました。昨年度は、だいだらぼっちで食べるお米はすべて泰阜産のお米で賄うなど、精神的な応援だけでなく、食料としての援助も地域の方から頂いているとのことです。だいだらぼっちに関わってまだ日が浅いですが、だいだらぼっちが成り立つためには、保護者の方や地域の方の協力があってこそだと思います。外に出ることが思うようにはできない現在の生活の中では、見えにくい繋がりもありますが、確かに繋がっていることで私たちの暮らしがまわっていると感謝しながら今後も暮らしたいと思います。 また、私自身この1年間の大きな目標の一つとして「泰阜村・グリーンウッドについて語れるようになる」という目標を掲げました。村について知るためには、まずは、村民の方と関わらなければ何も始まらないと考え、具体的な行動計画として「村民の方30人と知り合いになる」ことを目指すこととしました。人との関わりを通じて何かを得たり学んだりすることは、私自身、大学での学びでも大切にしてきたことなので、この1年間特にこだわりたいです。泰阜村には、スーパーおじいちゃん、おばあちゃんがたくさんおられると聞いています。野菜を頂きに行った際にも、間引きの方法や肥料の与え方など、これまでの暮らしでは触れることのなかった知識を得ることができました。それだけでなく、上手く言葉にすることができませんが、その人が持つオーラやお話をしているその姿、言葉からその人自身の生き方や大切にしていることを垣間見ることができたような気がしています。3月まで全くの他所者だった私だからこそ学べることがあると思います。泰阜村での暮らしにも慣れてきたので、だいだらでの生活だけでなく、来月以降はもっと村民の方との関わりも増やしていきたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月育成プロジェクトとんぼ研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

はじめに  今でもだいだらぼっちにいる「自分」というものが信じられない時があります。 今でもだいだらぼっちにいる「自分」というものが信じられない時があります。大きなきっかけは去年の夏、教員採用試験に不合格になったことです。教員を目指し、教育大で学び、地元大阪の教員になるものだと信じて疑いませんでした。不合格になったことで本当に自分がやりたいこと、進みたい道について考えました。元々卒業後すぐに教員になって良いのか?という気持ちがあったこともあり、「せっかく落ちたんだからなにか面白いことをしたい!!」とあれこれ探している内にこの教師指導者育成プロジェクト(以下、育プロ)に出会いました。インターネットで育プロについて知ったのがちょうど申し込みが始まるタイミングで、その時私はだいだらぼっちはおろか、山村留学という単語すら聞いたことがない程無知でしたが、「これだ!!」と運命的なものを感じたことを覚えています。 育プロに参加するにあたり、この1年間の大きな目標として、「こどもと人として関わる」「グリーンウッド・泰阜村を語れるようになる」ということを挙げました。詳細については今後のふりかえりの中で活動中に起こったこと、感じたことと合わせて触れたいと思います。 激動の1か月を過ごして  だいだらぼっちの生活で一番驚いたことは、とことん話し合うこどもたちの姿です。だいだらぼっちでは、小学校4年生であろうが、中学校3年生であろうが、大人であろうが同じ一票をもっています。しかし、多数決で物事を決めることはありません。各々が持つ一票の責任を果たすためにどれだけ時間がかかろうともその場にいる全員が納得するまで話し合う場を設けるということが何度もありました。また、そうした話し合いを支えているのは、こどもたちの「家族」「仲間」としての意識だと感じました。日々の話し合いの中でも「結局私たちは家族だから」といった発言がさらっと飛び出すなど、こどもたちのだいだらぼっちに寄せる想いを感じました。 だいだらぼっちの生活で一番驚いたことは、とことん話し合うこどもたちの姿です。だいだらぼっちでは、小学校4年生であろうが、中学校3年生であろうが、大人であろうが同じ一票をもっています。しかし、多数決で物事を決めることはありません。各々が持つ一票の責任を果たすためにどれだけ時間がかかろうともその場にいる全員が納得するまで話し合う場を設けるということが何度もありました。また、そうした話し合いを支えているのは、こどもたちの「家族」「仲間」としての意識だと感じました。日々の話し合いの中でも「結局私たちは家族だから」といった発言がさらっと飛び出すなど、こどもたちのだいだらぼっちに寄せる想いを感じました。この1か月はだいだらぼっちのこどもたちにとっても私自身にとっても、激動の1か月といえると思います。家族から離れて暮らす決心をし、これまで赤の他人だった19人が集まり始まった家族としての生活。新型コロナウイルスの影響で学校に行けず、強いられる敷地内での生活。無意識の内に体の中に積もっていくストレスを抱え、想いが伝わらずぶつかることもありつつこの1か月を過ごし切ったこどもたちには尊敬の心しかありません。そんなこどもたちから日々学ぶ姿勢というのはこの1年間忘れずに過ごしたいです。 私自身としても悩んだ末決めたキャンプネーム「トンボ」としての生活、40人分の食事作り、これでもかというほど全力のケイドロや野球、こどもたちと毎日入る五右衛門風呂、もう一人の育プロ参加者ひーちゃんとのシェアハウス等々、想像を遥かに超える刺激的な毎日でした。朝、「ふーーー」と深呼吸をしてから臨んでいた日もありますが、育プロ史上の中でも、これほど濃密な1か月を過ごすことができた参加者はいないと感謝したいです。 本当にこの1か月は文字通り「あっ」という間で、この期間でこれから1年間の関係性の土台を作ることができたのではと、ほんの少しではありますが達成感があります。 5月に向けて  達成感はありますが、それ以上に課題、モヤモヤしていることもあります。 達成感はありますが、それ以上に課題、モヤモヤしていることもあります。最も大きな課題としては、「相手に想いを届ける言葉選び」です。話し合いの時、普段の生活の中で気になる発言があった時、大人として頭ごなしにただ自分が思っていることだけを口にしてこどもたちに伝わっていないと思うことが多々ありました。それでは一緒に暮らしている仲間として無責任だと反省しています。思っていることを伝えるためには、どんな言葉を選び、どんな表情で言えば伝わりやすいのか、その一瞬が通り過ぎると流してしまうことも多いですが、その都度立ち止まって考えることができればと思います。 また、ふりかえりをしているときにバズから「こどもも二十歳になれば対等に意見を交わす仲間」、「その時にどんな言葉を言うかではなく、それまでに通じ合えているかも大事」という話がありました。こども、大人と異なる存在として接するのではなく、本当の意味で関係性を築き、想いを伝え合える仲間となることは、この1年の目標である「こどもと人として関わる」ことに直結すると考えています。そこに向けた具体的な道筋を探りつつ5月以降も全力でこどもたちとぶつかりたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 育成プロジェクト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

* 問い合わせ・連絡先 * 〒399−1801 長野県下伊那郡泰阜村6342-2 TEL:0260-25-2172 FAX:0260-25-2850 e-mail camp@greenwood.or.jp |

12月の振り返りに向けて、初旬にトンボの将来の目標は何なのか、その目標に向かっていくために、グリーンウッドでの残りの時間で何を行いたいのか、何を学びたいのかを考えてもらいました。その中で、こどもたちとの関係性で、まだ踏み込めていない自分がいるとトンボは言っていました。そのため、12月は「こどもと向き合うために必要なことを明確にし、行動に移す」ということを課題とし過ごしてもらいました。結果として、トンボは自分なりの答えを見つけたようです。

12月の振り返りに向けて、初旬にトンボの将来の目標は何なのか、その目標に向かっていくために、グリーンウッドでの残りの時間で何を行いたいのか、何を学びたいのかを考えてもらいました。その中で、こどもたちとの関係性で、まだ踏み込めていない自分がいるとトンボは言っていました。そのため、12月は「こどもと向き合うために必要なことを明確にし、行動に移す」ということを課題とし過ごしてもらいました。結果として、トンボは自分なりの答えを見つけたようです。 11月はだいだらぼっちの行事が重なり“こどもたちとつくり上げること“を今まで以上に根気強く積み重ねた期間だったのではないかと思います。とりわけ振り返りにもある通り、祭りの劇は音響担当として「心が折れる音が何度も聞こえボロボロになりながら進んだ日々」。しかし、とんぼとこどもたちが張りつめた緊張感を乗り越え劇の成功を心から喜ぶ姿は、とても印象的でした!とんぼにとって忘れられない感覚となったのも、体当たりでこどもと関わり、自身の価値観を何度も壊してはつくり上げることを繰り返したからだと思います。本当にお疲れさまでした。

11月はだいだらぼっちの行事が重なり“こどもたちとつくり上げること“を今まで以上に根気強く積み重ねた期間だったのではないかと思います。とりわけ振り返りにもある通り、祭りの劇は音響担当として「心が折れる音が何度も聞こえボロボロになりながら進んだ日々」。しかし、とんぼとこどもたちが張りつめた緊張感を乗り越え劇の成功を心から喜ぶ姿は、とても印象的でした!とんぼにとって忘れられない感覚となったのも、体当たりでこどもと関わり、自身の価値観を何度も壊してはつくり上げることを繰り返したからだと思います。本当にお疲れさまでした。 「こんなもんかな」とトンボの口から聞いた時、正直びっくりしました。4月から同じチームでトンボと共に活動をしている中、トンボから後ろ向きの言葉を一度も聞いたことがなかったからです。そして、同時に「トンボならもっとやれる」と思いました。「こんなもんかな」と感じるのは、トンボ自身の中で「もっとやれる自分がいる」という現れであり、そこに気づけたことはトンボの学びの幅をぐっと広げると感じています。

「こんなもんかな」とトンボの口から聞いた時、正直びっくりしました。4月から同じチームでトンボと共に活動をしている中、トンボから後ろ向きの言葉を一度も聞いたことがなかったからです。そして、同時に「トンボならもっとやれる」と思いました。「こんなもんかな」と感じるのは、トンボ自身の中で「もっとやれる自分がいる」という現れであり、そこに気づけたことはトンボの学びの幅をぐっと広げると感じています。 トンボはチャレンジにとても貪欲で、なんでも「やりたいです!」と手を挙げるので4月からきっと新しいことだらけの充実した日々を過ごしていたと思います。しかしここでの暮らしも6か月目。目新しいことも減り、いよいよ“非日常”が“日常”に変わるここからが大切です。非日常ではチャレンジをしやすいですが日常の中では中々、難しいです。そんな中トンボは、日々のごはんづくりに目を付け、失敗しながらも新しいメニューにチャレンジしていました。当たり前を楽しむことが暮らしを豊かにすることだと感じたようです。

トンボはチャレンジにとても貪欲で、なんでも「やりたいです!」と手を挙げるので4月からきっと新しいことだらけの充実した日々を過ごしていたと思います。しかしここでの暮らしも6か月目。目新しいことも減り、いよいよ“非日常”が“日常”に変わるここからが大切です。非日常ではチャレンジをしやすいですが日常の中では中々、難しいです。そんな中トンボは、日々のごはんづくりに目を付け、失敗しながらも新しいメニューにチャレンジしていました。当たり前を楽しむことが暮らしを豊かにすることだと感じたようです。 8月は、村のこどもたちと全力で活動したとんぼ。きっと、村のこどもたちと過ごしながら、2学期にだいだらの子とどう向き合っていくかというヒントを模索していたと思います。村のこどもたちは、だいだらのように自分たちで暮らしをつくっていくというベースがあるわけではありません。今を楽しく遊ぶ!というシンプルな考えです。そのギャップからうまく伝わらない場面や、「どう言葉にすれば伝わるかな」と試行錯誤していました。その考えるということが貴重で今後の財産になると思うので2学期の今しかないかけがえのない日々を過ごしてほしいと思います。

8月は、村のこどもたちと全力で活動したとんぼ。きっと、村のこどもたちと過ごしながら、2学期にだいだらの子とどう向き合っていくかというヒントを模索していたと思います。村のこどもたちは、だいだらのように自分たちで暮らしをつくっていくというベースがあるわけではありません。今を楽しく遊ぶ!というシンプルな考えです。そのギャップからうまく伝わらない場面や、「どう言葉にすれば伝わるかな」と試行錯誤していました。その考えるということが貴重で今後の財産になると思うので2学期の今しかないかけがえのない日々を過ごしてほしいと思います。 トンボがあの災害の中で感じた、“思い通りにいかない”自然。本当にその通りだと思います。自然って魅力的!最高!そんな美しい日もありますが、ここに暮らしていると、いかに自然の力が大きいか肌で思い知らされることもあります。

トンボがあの災害の中で感じた、“思い通りにいかない”自然。本当にその通りだと思います。自然って魅力的!最高!そんな美しい日もありますが、ここに暮らしていると、いかに自然の力が大きいか肌で思い知らされることもあります。