| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一年間を振り返って 一年間を振り返って私は1年間育成プロジェクトの参加者として挑戦するにあたって、大きく二つの目標をたてました。一つは、「自分が今後何をしたいのかを考えること」です。これについて私は、最終的に目指す大目標を見つけることはできましたが、そのために何をするか具体的なことまでは考えることができませんでした。しかし、私はこの1年間を通して、「自分を見つめなおす方法」を学ぶことができました。 毎月の振り返りの時間では、1か月に取り組んだことを振り返るだけでなく、「何がきっかけでチャレンジしたのか」「なぜできなかったのか」等、自分を深く見つめなおすことができました。この時間を通して、自分を見つめなおすには「なぜ」や「どうすればいい」等、今よりもう一歩踏み込んで考えることが必要だと気づきました。また、振り返りの時間に踏み込んで考えているうちに、普段の生活の中でも、「あの時なぜ反対だと思ったのだろう」等自分の考えたことについて見つめなおす時間が増えました。自分が今後何をしたいのか具体的に考えるために、「なぜ」をもう一歩深く考えていきたいと思います。  もう一つの目標は、「いろいろなことにチャレンジすること」です。この一年間を通して、こどもたちとの生活や「いってきました」の活動だけでなく、川研修や、お茶碗やスプーンなどのものづくり等、毎日チャレンジする機会があり、多くのことに取り組むことができました。その中でも私にとって特に大きかったチャレンジは、「釉薬づくり」と「あんじゃね学校のディレクター」です。「釉薬づくり」は2回挑戦しました。普段の生活のリズムを守りながら時間を見つけてチームで集まりました。時間を有効活用するために段取りを取ることがとても大事だということが分かりました。「あんじゃね学校のディレクター」では、企画づくりから考えたことで事前の準備の大切さや進行の仕方など、一日で多くのことを学ぶことができました。それぞれで学んだことがありましたが、私にとって何よりも大きかったのは、自分からやりたいと思い、声に出したことです。このことは、これから自分が新しいことに挑戦するきっかけになるものだと思うので、やりたいと思ったきっかけと合わせて、そのときの気持ちを大切にしていきたいと思いました。 もう一つの目標は、「いろいろなことにチャレンジすること」です。この一年間を通して、こどもたちとの生活や「いってきました」の活動だけでなく、川研修や、お茶碗やスプーンなどのものづくり等、毎日チャレンジする機会があり、多くのことに取り組むことができました。その中でも私にとって特に大きかったチャレンジは、「釉薬づくり」と「あんじゃね学校のディレクター」です。「釉薬づくり」は2回挑戦しました。普段の生活のリズムを守りながら時間を見つけてチームで集まりました。時間を有効活用するために段取りを取ることがとても大事だということが分かりました。「あんじゃね学校のディレクター」では、企画づくりから考えたことで事前の準備の大切さや進行の仕方など、一日で多くのことを学ぶことができました。それぞれで学んだことがありましたが、私にとって何よりも大きかったのは、自分からやりたいと思い、声に出したことです。このことは、これから自分が新しいことに挑戦するきっかけになるものだと思うので、やりたいと思ったきっかけと合わせて、そのときの気持ちを大切にしていきたいと思いました。 こどもたちとの関わりを通して だいだらぼっちやいってきましたのこどもたちと関わる中でも、多くのことを考えさせられる機会がありました。中でも特に考えたのは、「話し合いの仕方」でした。話が長くなりすぎてしまうと話が伝わらなかったり、論点がずれてしまったりしたため、できるだけ簡潔に伝える方法を考えました。また、中には話し合いを避けようとする子もいて、こどもによっては話し合いでは解決しない場合があるということを知ることができました。何か困っているときや、やりたい遊びを決めるときは、話し合うことを大事にしていたので、話し合いの場ができないことに驚き、どう伝えればいいか、話し合いの場をどうやって作るかなどを考える機会になりました。話し合いは、課題を解決するための一つの手段です。コミュニケーションの方法はいろいろあることを念頭に置きながら、どの方法があっているかをそのこどもに合わせてそれぞれ考えていくことが必要だと感じました。 これからに向けて この1年の中で、私は自分の見方のヒントを得ることができました。それは、今までにやったことがないことや苦手なことにも挑戦してみたことで、考えるきっかけを作ることができたのだと思います。これからも、やってみたいと思ったことには積極的に挑戦し、その中で自分の目標の達成のために何をしたいのか、そのためにどうすればいいのか、自分をもう一歩深くまで見つめなおして決めたことをすぐに行動に移せるようにしていきたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

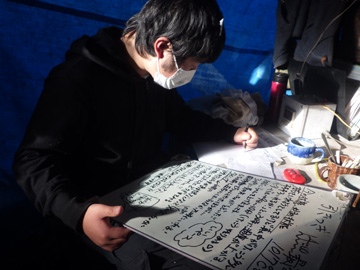

相手の意見をよく聞くこと  2月には、自分に合った予定を立てるということ以外に、「言われたことをまずは飲み込む」ということを目標に立てていました。人との関わりにおいて、賛成できないことがあるとき、反射的に反対したことで言い合いになってしまっていたこともあり、最終的に賛成かどうかは別として、まずは相手の意見を聞いてみることが必要だと感じました。その結果、2月は相手の意見を意識して聞くことができたと思います。 2月には、自分に合った予定を立てるということ以外に、「言われたことをまずは飲み込む」ということを目標に立てていました。人との関わりにおいて、賛成できないことがあるとき、反射的に反対したことで言い合いになってしまっていたこともあり、最終的に賛成かどうかは別として、まずは相手の意見を聞いてみることが必要だと感じました。その結果、2月は相手の意見を意識して聞くことができたと思います。相手の意見を意識して聞いたことで、相手との関わりの中で何かが変わったという実感はまだありませんが、相手の意見をよく聞くことで、自分の中でより考えることができたり、私が思いつかなかった考え方を知ったりすることができました。また、一度考えることで自分の中でも印象に残り、その後自分の中で「なぜ自分は反対だと感じたのだろう」など、もう一度考えることが増えました。そして、振り返る中で、他の人の意見に対して「なぜなのか」を考えることは、お互いのことを知るきっかけになるということが分かりました。今後も相手の話をしっかりと聞いた上でどう思うかを考えるよう意識していきたいと思います。  2度目の登り窯 2度目の登り窯2月には2度目の登り窯による窯焚きがありました。登り窯に挑戦するにあたって、どのように焚くか作戦会議で考えました。会議では、12月の窯焚きでそれぞれの時間に気を付けていたことや、分からなかったことを共有することができ、私も参加していた時間にどういうことに気を付けていたのか、参加していなかった時間で気をつけなければいけないことは何かを改めて知ることができました。 今回、窯焚き当番に入るにあたって自分の中での目標を立てました。中でも今回頑張りたいと思ったことは、「『記録』を極める」ことです。窯焚きでは薪を入れる人や窯の中の様子を確認する人等、いろいろな役割に別れて担当しますが、その中でも12月の窯焚きで温度変化をチェックしたり、窯の重要な変化を書き残したりする「記録」という役割に面白さを感じました。手に入るいろいろなデータや情報から必要なものを取捨選択し、同じ当番の人に共有したり、次の人に引き継いだりする必要があるので大変でしたが、その分登り窯のことをよく理解することができました。「記録」という役割を深めることで、登り窯を通じて色々なことを考えることができると思いました。 窯焚き当番に入って感じたことは、登り窯は時間や焚き方によって様子が全く異なることです。12月も2月も温度がなかなか上がらないと言われている時間に窯焚き当番に入りましたが、12月は温度を下げないようにするのに必死だったのに対して、2月はどんどん温度が上がっていきました。「何回焚いても同じ登り窯はない」という言葉を実感することができました。一方で、別の部屋で酸化焼成する時間に入ったときには、温度の変化の大きさに驚きました。当番に入った時間によって窯の様子も、薪入れの仕方も全く違うことも、登り窯の面白さだと感じました。 また、登り窯で求められたスキルは、普段の生活の中でも必要なものだと感じました。記録の、集めたデータを取捨選択する力や、薪入れのときの、見聞きしたことをもとに入れる本数を素早く判断する力は仕事だけでなく、こどもたちと関わるときなど、これまでも必要な場面はあり、苦手にしていました。しかし、今回の登り窯を通して、同じ当番の人と一緒に考えたというのはあるとしても、素早く整理して判断することができました。これは今後の自分の仕事への向き合い方のヒントになると思います。何をもとに判断したのか、改めて振り返り、今後に生かしていきたいと思いました。 3月の目標  2月も、1月から引き続き、予定を立ててその通りに進めることを目標としていましたが、予定を立てることができても、予定通りに進まないことが何度もありました。どこに原因があるかを考えてみたときに、終わらせる時間設定がしっかりできていなかったということを感じました。「何時までに終わらせる」と設定しつつも、時間が近づくと「その日の内に終わればいい」と考えてしまっているところがありました。それには、一つ一つで何をしなければならないかを十分に理解できておらず、またそれを見てわかるように予定表に表せていなかったことで、どれだけ時間がかかるかを明確にできていなかったことも原因にあると思います。そこで3月は、残っている仕事の内容を見つめなおし、どんな仕事が残っているかを見極めたうえでいつまでに終わらせるかを設定するようにしたいと思います。やらなければならないことだけでなく、やりたいこともまだ残っています。それらを残りの日で終わらせるためにはうまく段取りを取ることが必要です。自分の中で後悔が残らないように精いっぱいやり切ります。 2月も、1月から引き続き、予定を立ててその通りに進めることを目標としていましたが、予定を立てることができても、予定通りに進まないことが何度もありました。どこに原因があるかを考えてみたときに、終わらせる時間設定がしっかりできていなかったということを感じました。「何時までに終わらせる」と設定しつつも、時間が近づくと「その日の内に終わればいい」と考えてしまっているところがありました。それには、一つ一つで何をしなければならないかを十分に理解できておらず、またそれを見てわかるように予定表に表せていなかったことで、どれだけ時間がかかるかを明確にできていなかったことも原因にあると思います。そこで3月は、残っている仕事の内容を見つめなおし、どんな仕事が残っているかを見極めたうえでいつまでに終わらせるかを設定するようにしたいと思います。やらなければならないことだけでなく、やりたいこともまだ残っています。それらを残りの日で終わらせるためにはうまく段取りを取ることが必要です。自分の中で後悔が残らないように精いっぱいやり切ります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1月の目標を振り返って  1月は、事前に予定を立てて、進行状況に応じての修正と、計画通りに予定を進めることについて特に意識して取り組みました。 1月は、事前に予定を立てて、進行状況に応じての修正と、計画通りに予定を進めることについて特に意識して取り組みました。予定を立てることの必要性を特に強く感じたのは1月に入り、3学期始めの1週間です。この期間は、私もだいだらぼっちの専属スタッフとしてこどもたちと過ごしました。連絡の時間で次の日のスケジュールをこどもたちと一緒に考える中で、「毎日、次の日のスケジュールを立てて、それを実行すること」が次の日に何をするのかを自分の中で整理するために必要だということを強く感じました。 1月は計画を立てることを続けるということに意識して生活したため、いつもは続けられずにいた「今日の予定を立てる」ということを日々のルーティンとして組むことができるようになりました。 一方で、予定を立てるときに、いつまでに完了させるということまで決められなかったことで予定を立ててもその通りに進めることができないことがありました。1月にあったスタッフ向けの研修の中で、「一つ一つの仕事に対して決めた時間を絶対に超えないようにすることが大事だ」という話がありました。これまでは何時間で必ず終わらせるということは考えず、終わらなかったときに、仕方ないと考えて時間を延ばしていましたが、それが必要以上に時間がかかっていた原因にあると思います。今後、こどもと関わる時間を増やすようにするためには一つ一つの仕事を素早く終わらせていくことが必要です。そのためにも、最初にその仕事にどのくらいかかるかを見極め、時間内に終わらせるということを意識して仕事に臨んでいきたいと思います。  1月のあんじゃね学校 1月のあんじゃね学校1月末のあんじゃね学校では、初めて中心となって進行を務めました。今までは苦手だと思うことにはあまりチャレンジしていませんでした。しかし今回、今まで避けてきたことに自分から挑戦し、一から最後までやり遂げることができたのは、やりたいと思ったことを行動に移すことが苦手な私にとって、前に進んでいくための一つのきっかけになったと思います。 今回のあんじゃね学校を通して、分からないことがあったときにすぐに質問することや、当日の進行の仕方など、学びになったことがたくさんありましたが、その中でも特に考えさせられたのは、「伝える」ということです。 あんじゃね学校で、活動が始まる前にセーフティートークをしますが、それをこどもたちに注意しなければならないことがしっかりわかるように伝える必要がありました。事前に相談員の前で練習し、改善点やアドバイスをもらったことで、少しでも面白くなるようにと意識することはできました。しかし、当日の話ではこどもたちに十分に伝わりきらなかったと感じています。自分の中に少しでも不安なことがあったことで、それがこどもたちにも届いて内容が伝わらなくなってしまっていたのだと思います。これについては、事前の準備だけでなく、もう少し人前でセーフティートークの練習をしておくことで少しでも自信をもって話すことができたのではないかと思います。事前準備の中に、伝えるべきことを言う練習をする時間も確保して、次にチャレンジするときはもっと分かりやすく話すことができるようにしたいと思いました。 今回のあんじゃね学校を通して、自分が目の前のこどもたちと何をしたいのかを今まで以上に考えることができました。これは将来こどもたちとどういう形で関わっていきたいかを考えるヒントになると思います。何よりもどう関わっていきたいかを分からないままただ悩むだけでなく、一歩を踏み出すことができたのは、大きな学びであると思います。これからも、考えを深めるためにも、悩んだときにはとりあえず動いてみるようにしていきたいと思います。 2月の目標 残すところ1か月半。ここでの暮らしをさらに実りのあるものにするために、2月はできる限りいってきましたやだいだらぼっちのこどもたちと関わるようにしていきたいと思います。その時に、ただ空いた時間に行くだけでは意味がないので、こどもたちと関わる時間も含めてしっかりと計画を立て、その時にどういう目的でこどもたちと関わるのかをしっかり考えた上で関わるようにしていきます。釉薬づくりや染物等、やりたいことはまだ残っているので、しっかりと終わらせて次に進めるようにしたいです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

全員でつなぐ登り窯  12月には2学期の間に作った作品の仕上げである登り窯がありました。私も物々交換のための作品を作ったり、今回初めて釉薬づくりに挑戦したりしたので、出来上がりを楽しみにしつつ、1学期のガス窯よりも難しい管理が必要になるということが継続メンバーのレクチャーから感じられたので、今まで以上に緊張感をもって臨みました。 12月には2学期の間に作った作品の仕上げである登り窯がありました。私も物々交換のための作品を作ったり、今回初めて釉薬づくりに挑戦したりしたので、出来上がりを楽しみにしつつ、1学期のガス窯よりも難しい管理が必要になるということが継続メンバーのレクチャーから感じられたので、今まで以上に緊張感をもって臨みました。窯づめのときに、今までに作られてきたいろいろな作品を見て、一つ一つに込められた思いを感じることができました。他の人にあげる作品も少しずつ挑戦したことで、他の人のために作るということをより身近に感じることができたのだと思います。私は相手が使いやすいようにということを特に思って作りましたが、相手の好みに合わせて形を工夫している作品も多く、贈る相手のことを精いっぱい考えて作品を作っていることが分かりました。だからこそ、窯に詰めるときにはいつも以上に丁寧に作業しました。その中で、連携ミスをして失敗してしまったこともあったので、次に窯づめをするときにはもっと気を付けていきたいと思います。 窯焚き全体を通して、大事だと思ったことが二つありました。 一つ目は、「考えや見たことを声に出すこと」です。窯焚きは1回5〜6人で窯の温度を上げていきますが、全員が同じところを見ることはできないので、自分から見た様子を声に出して全員で共有する必要があります。また、薪を入れる量や入れるタイミングについては、全員で判断しますが、ベストから少しでもずれてしまうと温度が上がりにくくなってしまいます。自分の考えや見て感じたことを言葉にして全員に共有することはとても大事だと感じました。今回の登り窯では、普段よりも自分の考えを伝えることができたと思います。記録係として窯の様子や温度変化を記録する役割についたときに、自分のために温度の変わり方や炎の出方などを細かく記録し、自分なりにデータを集めたことで、確信をもって予想することができたからだと思います。自分の考えを伝えるためにどうすればいいのかを考えるヒントになりました。  二つ目は、「引継ぎの大切さ」です。窯焚きは一人4時間で2時間ずつ半数が交代します。交代の時に窯の様子を次の人に分かりやすく引き継ぐ必要がありました。窯焚きの経験者は「人が変わって薪の入れ方が変わると火の様子も変わる」ということを言っていましたが、実際に参加して火の様子を見る中で何となく感じることができました。今回の窯焚きでは、次の人に向けた引継ぎは全員で考えることができましたが、記録係を務めたときに次の人への交代のときの引継ぎが足りなかったと感じています。私がどのような思いでデータを集めて記録していたのかをしっかりと引き継げないと、記録が形式的なものになってしまって、必要のないものまで記録に残してしまうことにつながるということが分かり、引継ぎの仕方を工夫する必要があると思いました。 登り窯は本番だけが大事なのではなく、普段作品を作っているときから素焼きや窯づめを経て、本番を迎えるまでのすべての工程が大事だと強く感じられた時間でした。3学期にも登り窯に挑戦しますが、それに向けて日々のものづくり教室の時間からしっかりと計画を立てて色々な作品作りに挑戦したいと思いました。  2学期を振り返って 2学期を振り返って2学期までの自分を振り返り、今の私の課題点としては、「動き出しが遅いこと」と「計画的に行動することができないこと」がありました。「動き出しが遅いこと」に関しては、私が苦手な自分の文で他の人に伝える必要のあることをするときには特に多いと思います。また、動き出しが遅くなったことで他の人に迷惑をかけたことを気にして、分からないことがあったときでも質問することができず、悪循環になってしまうこともありました。原因としては、周りの目を気にして、新しいことへのチャレンジや声に出すことを恐れていることがあると思います。また、「先が分からない」と思ったことについては、ゴールまでの道筋が見えるようになるまで動けていなかったと感じました。一方で、「計画的に行動すること」については、自分の仕事の計画を立てても、一度計画からずれてしまうと修正できなくなってしまっていました。この原因としては、一つ一つの仕事に、自分がどれだけかかるのかがまだ見えていなかったことと、早くやるべきという気持ちが前に出たことで無理な予定を立ててしまっていたことや、ここまでには絶対に終わらせるというタイムリミットを設けていなかったことがあると考えました。 これらの課題を解決するためにも、「やりたい」と思ったことは、まずはやってみて動き出しを早くすることが必要だと考えました。まずは動き出してみることで、分からないことがあったときでも相談することができるようになったり、余裕を持った計画を立てることができるようになったりすると思います。着地点が分からないときも、まずはやってみて、やりながらその先を考えることに挑戦していきたいと思います。 3学期に向けて やりたいことにチャレンジするためには、自分に達成できる予定を立てて、今受け持っている仕事を予定通りに終わらせられることが前提になると思います。そのためにも、1か月程度の自分に合った予定を立てて、その予定通りに仕事をこなしていくことができるようにすることを3学期の間の目標としました。それに合わせて1月は、1週間の予定を週初めの月曜日までに立てるようにしたいと思います。予定を立てるときは、今までは細かい時間まで決めて進めた結果、予定通りに進められなくなったので、まずは一日を大きく3つに分けて立てることを実践してみたいと思います。また、一度予定通りに進められなくなると、その予定を修正することができていなかったので、立てた1週間の予定を毎日必要に応じて修正するようにしていきます。自分に合った予定の立て方を探して、これからの自分に活かしていきたいです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

だいだらぼっち祭り だいだらぼっち祭りだいだらぼっち祭りは、7月ごろに話し合いが始まり、3カ月以上の準備を経て開催されました。今年は新型コロナウイルスの影響で、特に開催するか、開催するとしても、どうやって開催するかから長い時間をかけての話し合いがありました。 そんなだいだらぼっち祭りに、私は今回大きく関わることができませんでした。だいだらぼっち祭りを通して私がしたことは、当日準備の手伝いをした程度でしたが、終わった後のこどもたちの振り返りの場で以下のことを感じました。 まず祭りをこどもたちが一から考え、劇も一からつくり、それを最後までやりきるというのはとても大きなことだと思いますし、それを成し遂げたのはすごいと思いました。話し合いや劇の練習の様子も見ていたので、終わった後のこどもたちの達成感に共感し、私も感動してしまいました。特に、一日目に劇でうまくいったところだけでなく悔しい思いをしたところを振り返って、二日目にそれぞれ意識して取り組み、また違った形で成功させた姿には驚きました。 しかし、同時に焦りも感じました。日々の練習の様子を見ていたからこそ、終わった後にこどもたちが達成感でいっぱいになっている様子を「外側から」見ている自分に気づき、私は強い焦りを感じました。チャレンジの機会が来るのを待っているだけでは自分の殻はいつまでたっても破れないと、これまでで一番思うことができました。自分が今までにやろうと思わなかったことを何かやってみたいと考えるようになりました。 そうして考えた結果、すぐに取り組んだこととしては今までにためらっていた「やりたいことを言葉にすること」でした。陶芸の作品につける釉薬づくりは、2学期にやりたいと思っていたことですが、全員に提案することができずにいました。しかし、作りたい人で集まりたいと声に出してみました。動き出しが遅かったので十分に計画を練ることができず、全員で一緒にできなかった作業もありましたが、やってみたいことを自分から声に出してチャレンジできたのは良かったと思います。勇気を出して声に出すことで、できることはたくさんあるということが分かりました。これからも自分がやりたいと思ったことについてはまず声を出し、最後までやりきるようにしたいです。 また、これまでにスタッフとして何回か参加してきた「あんじゃね学校」でディレクターとして企画から当日までを進めたいと相談し、チャレンジすることになりました。今までは、初めてやることについては流れが分からずに不安になり、最初の一歩を踏み出すことができずにいることが多かったので、今回は私にとって大きなチャレンジになると感じています。  自分と向き合う 自分と向き合うキャンプに向けたスタッフ研修の中で、自分の改めて知ってほしいことや課題点を話し他の人から見た長所と短所を挙げてもらうという時間がありました。自分のできること、課題に思っていることを振り返りながら、周りからどのように見られているのかを知る機会になりました。 今回の研修や毎月の育成プロジェクトの振り返りの時間を通して自分を見つめなおす中で、今の自分の課題がどこにあって解決のためにどうすればいいのかを考えることが増えたように思います。これまでの私は苦手なことをそのままにして止まってしまっていましたが、そこから一歩踏み込んで考えた上で行動に移すことが必要だと分かってきました。 一方で、研修の中で他の人から私の短所が出たとき、確かにそうだと思うこともあれば、本当はこういう気持ちだけど、と言い訳のようなことを心の中で考えてしまっていることもありました。これまでの自分を振り返ってみると他の人から指摘されたとき、素直に受け止め切れていない場面は他にもありました。私の言動を見て相手が感じたことをまずは受け止めて、そこからどうすればいいかを考え直すことが必要だと思いました。 12月に向けて  11月に感じた自分がやりたいと思ったことは積極的に声に出すことは、今後も大事にしながら、12月からはあんじゃね学校のディレクターとしての仕事が増えてくると思うので後悔のないように全力で取り組んでいきたいと思います。そのためには日々の一つ一つの仕事を確実に完成させていくことが不可欠です。しかしこれまでは予定を立てても、一度予定通りに進めることができなくなるとそこから崩れてしまうことを繰り返していました。その理由は、その仕事が自分にとってどれだけ大変で時間がかかるものかがまだつかみきれていなかったからだと思います。12月は目標達成のためにも、自分自身のことについてしっかりと見つめなおしそのためにどうすればいいかを具体的に考えるようにしたいです。 11月に感じた自分がやりたいと思ったことは積極的に声に出すことは、今後も大事にしながら、12月からはあんじゃね学校のディレクターとしての仕事が増えてくると思うので後悔のないように全力で取り組んでいきたいと思います。そのためには日々の一つ一つの仕事を確実に完成させていくことが不可欠です。しかしこれまでは予定を立てても、一度予定通りに進めることができなくなるとそこから崩れてしまうことを繰り返していました。その理由は、その仕事が自分にとってどれだけ大変で時間がかかるものかがまだつかみきれていなかったからだと思います。12月は目標達成のためにも、自分自身のことについてしっかりと見つめなおしそのためにどうすればいいかを具体的に考えるようにしたいです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

参加者全員で協力する作業 参加者全員で協力する作業10月には、田んぼの稲刈り作業や脱穀作業がありました。5月に植えてから収穫するまでには週末に草刈りをしていたり、イノシシ対策をしたりとたくさんの作業があり、今までに聞いて抱いていた印象以上に大変だと感じました。ただ、それが満足感や大事にしたいという気持ちにつながるのだなと思いました。 稲刈りのときに一番考えたことは、この後にする作業のことを考えて、今の作業に取り組むことです。田植えのときも、稲刈りのときも、「後の作業のことを考えてやる」という話がありました。田植えのときにはあまり実感できませんでしたが、稲刈りのときにそれがどういうことなのか分かりました。稲刈りと言っても、刈る作業、縛る作業、はざをかけて干す作業といろいろな作業に分かれていて、その後に脱穀の作業もあります。私は稲を刈る作業を主に参加しましたが、刈った後はまとめて縛るのですぐに縛れるように藁の端をまとめておきました。縛るときも、その後に干しやすいように縛る位置を考えたり、同じ向きに置いておいたりするなど、次のことを考えて動いていました。今考えると、田植えのときに列を揃えて植えるのは、稲刈りのときに刈りやすくするためだったのだと思います。このように、後にどのような作業があるのかを考えながら作業することで、全体の流れをスムーズにすることができるということが分かりました。後のことを考えて今の仕事をすることは他のどの仕事でも言えることだと思いました。私は計画的かつ効率的に仕事を進めることが苦手なので、今回の作業で仕事を効率的に進めるためにどう考えればいいかが分かったように思いました。  また、9月から今までにキャンプ等で活動したことがある山を整備する活動に参加しました。山の整備では、切った木を運び出したり、道を整えたりして、ただ森としてよい形にするだけでなく、こどもがこれから遊ぶことまで考えた整備を、実際に作業をしながら見ることができました。以前、森の木が間伐されたことで昼は地面まで日の光が良く当たるようになり、草がよく生えるようになっていたのを見たときにはとても驚きましたが、道を作ることで斜面になっていて少し歩きづらかった道が見違えるほどに歩きやすくなったり、間伐された木を運び出すごとに山や道の見栄えが良くなったりしていく様子を作業しながら見ることができました。 また、9月から今までにキャンプ等で活動したことがある山を整備する活動に参加しました。山の整備では、切った木を運び出したり、道を整えたりして、ただ森としてよい形にするだけでなく、こどもがこれから遊ぶことまで考えた整備を、実際に作業をしながら見ることができました。以前、森の木が間伐されたことで昼は地面まで日の光が良く当たるようになり、草がよく生えるようになっていたのを見たときにはとても驚きましたが、道を作ることで斜面になっていて少し歩きづらかった道が見違えるほどに歩きやすくなったり、間伐された木を運び出すごとに山や道の見栄えが良くなったりしていく様子を作業しながら見ることができました。その中で、重い木を運び出すために使われる道具がたくさんあり、それをどのように使うのが一番効率的で負担が軽くなるかを考える際に、力のかかり方や滑車の原理など、今まで必要性が分からないまま学校で学んできたことが活用される場面を見ることができました。学校の授業で学習してきたことは、専門性が高くなるとなかなか日常の中で使われることはないだろうと考えていたので、こういう経験は学校の授業の意味を考え直すいい機会になりました。 村の方の話を聞いて 10月に村の方に6〜70年前の村の様子やその時の生活についての話をお聞きする機会がありました。第二次世界大戦前後のことについて話を聞くことができたのは貴重な経験になりました。車がない時代の移動手段や学校の様子など、今の生活からは考えられない当時の生活方法についてそれを経験された方の話を聞いて、驚きの連続でした。 その中で印象に残っているのは、「夢」についての内容です。「夢は努力しなければ実現しない」ということをおっしゃっていた通り、やりたいと思ったことを実際に行動に起こして実行していました。その方の庭はご自身で作られたものであふれていて、夢を実現するためにそれだけの努力をされていたことが分かりました。私はやりたいと思ったことを実現するために、どうしても最後の一歩をためらってしまったり、準備しているうちに時期を逃してしまったりすることが多いので、思い立った時にやってみるということが大事だと改めて感じました。その時に自分のモチベーションにつなげるためには、やった結果どうなるかを考えてみることが大事だと思いました。今後は自分のチャレンジにもやった結果どうなるかを考えるようにしていきたいと思います。 また、「夢」として自分がやりたいことのアイデア出しのために「新聞や本を読むこと」とおっしゃっていたことも印象的でした。小さいころから新聞や本を読むことは大事と言われ、私自身も何となく大事だと思ってはいましたが、自身のアイデア出しにつながると考えたことがなかったので、新聞や本を読むことの意味を考え直す大きな機会になりました。新しいアイデアを出すことは私が苦手としていることの一つなので、読書は意識して取り組んでみたいと思いました。  11月に向けて 11月に向けて10月の目標で「言いづらいことでも言った方がいいことは伝える」ということを挙げていましたが、あまりうまくできませんでした。なぜかを考えたときに、まだ自分の殻を破り切れていないのではないかと考えました。また、自分が言いたいことを考えて、頭の中でまとめてから言うタイプなので、すぐに言えずにタイミングを逃してしまっているということが分かりました。殻を破るためには新しくチャレンジすることに良いイメージを持つことが必要だと思います。村の方の話を聞いてチャレンジした結果どうなるかをイメージすることが大事だと分かったので、チャレンジするときにその結果をしっかり考えるようにしていきたいと思います。言いたいことを言うタイミングについては、言いたいことをよく考えた上で、それを伝えるタイミングを探す練習をしていきたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日々に追われてしまった9月  9月はやらなければならない事務仕事に追われてしまった月だったように思います。仕事を計画通りに進めることができなかったり、自分の考えを言葉にすることに必要以上に時間がかかってしまったりしたことが原因としてあったと思います。事務仕事に時間をかけてしまったことで、人と関わる時間を減らしてしまったり、「いってきました」に出たときもその場では全力で関わっていても振り返りが追い付かず次に生かされないことになってしまったりしました。10月以降はいろいろなことにチャレンジしたり、いろいろな人と関わる機会を自分から増やしたりすることができるように、しっかりと計画を立てて仕事を進めていきたいと思います。そのためには、自分の考えや伝えたいことを文字でも言葉でも伝えられるようになることも必要だと思います。これは自分の言葉で伝える場を作ってどんどん練習することで少しずつできるようになっていくのではないかと考えます。2学期全体の目標にもしていますが、話し合いにしっかりと参加したり、スタッフに新聞記事から自分の考えを説明する「3分スピーチ」で何を伝えたいかをよく考えたりして、自分のことをもっと表に出すようにしていきたいと思います。 こどもとの関わり方では、新しく関わったこどもと話をしたり、一緒に遊んだりするうちに仲良くなった後、こどものおふざけの度が過ぎるようになったり、言葉が悪くなったりしてしまうことがこれまでにもありました。それに対して、今まではどう言葉がけをしていけばいいかを考えていましたが、どうすればいいかを考えるためにもまずはなぜなのかを考える必要があることが分かりました。そしてなぜかを考えたときに、自分の行動や言葉がけに立ち返ってみると、ちょっとした会話や反射的に返す言葉で、意識せずに言い方が強くなってしまっていたのではないかと思いました。それを考えたとき、こどもの態度は自分の行動を映す鏡ということの意味が分かりました。そしてこれからのこどもとの関わり方を考えるために、自分がこどもとどう関わりたいかをよく考える必要があると思いました。私がどう関わりたいかを今一度見つめなおし、軸を持ちこどもと関わるようにしていきたいと思いました。  今までにないチャレンジができた川研修 今までにないチャレンジができた川研修9月には、川の研修に参加して、自身のスキルアップを図ることができました。夏休み前までにはやらなかった、キャンプで行く沢登りの先に行って源流をたどったり、長距離を移動してなかなか見に行くことができない滝に行ったりすることに挑戦しました。普段の生活ではなかなか歩かないような、足場が悪い上に滑りやすい場所を長い時間歩き続けるのは、今まで挑戦したことがなかったので、体力の向上につながったと感じます。一方で歩き慣れていないでこぼこした場所では、膝を使ってしっかり歩かないと転びやすいことが分かりました。ライフジャケットなどの装備の準備がとても大きいと感じました。 普段はチャレンジを避けてしまうような苦手なことにもチャレンジすることができました。特に、壁にかかっている鎖や出っ張りを伝って壁を渡ったり上ったりする経験はとても大きかったと思います。私は高いところが苦手なので、挑戦している最中は怖さが大半を占めていたものの、後で振り返ってみるとそこで止まらずに最後まで進み続けられたのは大きな達成感を感じています。また、安全なだけではないことを実際にやってみることで、こどもたちと活動するときに何が危険か、それをどう伝えればいいのかが分かると言われたときに、このチャレンジの意味を理解することができました。「人に教えるには3倍理解している必要がある」ということが、教科の学習だけではなかったのだと感じました。体験したことしか相手には伝わらないということの意味がよく分かったように思います。これからもいろいろなことにチャレンジすることができるのは今が一番のタイミングだと思うので、チャレンジの機会ができたときには積極的に飛び込んでいきたいと思います。  10月の目標 10月の目標事務仕事については、私が任されていることやるべきことを整理し、計画通りに進めることができるようにしていきたいと思います。これは他の仕事に就いた時も最低限出来なければならないことなので、意識して取り組んでいきたいと思います。その上で「いってきました」や「だいだらぼっち」のこどもたちと可能な限り関わり、それが自分の身になるよう、毎日の活動を振り返るということができるようにしていきたいです。そのためにも自分がこどもたちとどう関わっていきたいかを見極め、その軸をぶらさないように日々を本気でぶつかっていきたいと思います。10月は「自分の想いを伝える」ということを目標にして関わっていきたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

夏の学童を通して  夏休みの期間は、村の小学生を対象にした「夏休み学童保育」があり、村のこどもやサポートスタッフとして来てくださった様々な方と関わる機会がありました。「放課後児童クラブいってきました」や春の臨時学童とは違い、ある程度見知った子といつもとは違う場所で一日一緒に活動すると、また違った一面や、遊び方を見ることができました。段ボールをそりにして斜面で滑ったり、ボンドにマジックペンのインクを馴染ませて色遊びをしていたりするところを見て、こどもの身近なものを使って新しい遊び方を考える力を見ると同時に、新しい遊び方を学ぶことができました。また、最初は剣と同じように武器を作る目的でひもを編んでいたのが、いつの間にか大縄とびの縄に使っていたということがあったり、最初は2人で特にルールを設けずに追いかけっこをしていたのが、どんどん人数が増えていき、そのたびに「誰が誰を追いかけるのか」「安全地帯はどこか」などのルールが決まっていったりしました。このように、あるきっかけで遊びが別の形になったり、人数が増えて遊びが広がったりしていくこともあり、遊びの広がり方に驚かされました。 夏休みの期間は、村の小学生を対象にした「夏休み学童保育」があり、村のこどもやサポートスタッフとして来てくださった様々な方と関わる機会がありました。「放課後児童クラブいってきました」や春の臨時学童とは違い、ある程度見知った子といつもとは違う場所で一日一緒に活動すると、また違った一面や、遊び方を見ることができました。段ボールをそりにして斜面で滑ったり、ボンドにマジックペンのインクを馴染ませて色遊びをしていたりするところを見て、こどもの身近なものを使って新しい遊び方を考える力を見ると同時に、新しい遊び方を学ぶことができました。また、最初は剣と同じように武器を作る目的でひもを編んでいたのが、いつの間にか大縄とびの縄に使っていたということがあったり、最初は2人で特にルールを設けずに追いかけっこをしていたのが、どんどん人数が増えていき、そのたびに「誰が誰を追いかけるのか」「安全地帯はどこか」などのルールが決まっていったりしました。このように、あるきっかけで遊びが別の形になったり、人数が増えて遊びが広がったりしていくこともあり、遊びの広がり方に驚かされました。遊び方の工夫はいろいろありましたが、一方で活動範囲はなかなか広げることができなかったと感じました。暑い日が続いた他、川に行く日もあったこともあり、夏の学童の間は、もともとの活動場所である学校と川以外には行きませんでした。特別行く必要もなかったとも思う一方で、あまり行ったことがない場所に行ってみたくなるような声かけがもっとできればよかったと思いました。 また、やりたいことをもっと声に出した方がよかったと感じたこともありました。学童の中で、私は双六を、近くにいた子とどんなマスにするかを相談しながら作っていましたが、他の人は周りに声をかけて、興味を持った子と一緒に作っていました。その姿を見て、やりたいと思ったことを表に出すことの大事さを思ったと同時に、一人で作るよりも何人かで一緒に作った方が作るときも楽しいし、実際に遊んでみても楽しめるだろうと感じました。  あんじゃね学校を通して あんじゃね学校を通して夏の学童とは別に、あんじゃね学校でも村のこどもたちと関わりました。村中の川で、こどもたちの遊び方を見つつ全力で遊ぶ中で、それぞれの川の楽しみ方の違いを感じることができました。左京川は基本的に浅いため、水をかけ合ったり、動き回ったりできました。万古川は何ヵ所かある自然にできたウォータースライダーが楽しめました。天竜川はその大きさでラフトやダッキーを使った川下りやダイナミックな飛び込みなど、普段なかなかできないことにチャレンジできました。栃中川は飛び込みしやすい場所がいくつかあり、飛び込みにチャレンジするのに向いている場所だと感じました。こうした遊び方は、こどもたちもどんどん見つけていって、自分なりに楽しんでいました。中には私が最初に行ったときには思いつかなかった遊び方もありました。知識として学んで、実際にやってみるだけでなく、こどもから学ぶことも多くあることを感じました。  一方で、緊張したり、恥ずかしがったりしている中で意図的に盛り上げることは簡単ではないと感じました。キャンプでは、「いただきます」の前に「ご飯の歌」を歌いますが、回数を重ねても、歌ってくれない子は何人かいました。初めて会う人たちが集まる山賊キャンプとは違い、見知った人しかいない中でも盛り上がれるような、声かけや工夫のしかたを考えていきたいと思いました。 一方で、緊張したり、恥ずかしがったりしている中で意図的に盛り上げることは簡単ではないと感じました。キャンプでは、「いただきます」の前に「ご飯の歌」を歌いますが、回数を重ねても、歌ってくれない子は何人かいました。初めて会う人たちが集まる山賊キャンプとは違い、見知った人しかいない中でも盛り上がれるような、声かけや工夫のしかたを考えていきたいと思いました。2学期と9月の目標 以前は、夏の学童であったように、やりたいと思ったことでも頭の中で考えるだけでそれを表に出せずに、結局何もせず終わってしまうことが何回かありました。特に一度タイミングを逃すと、その後声を出すことができなくなってしまいました。自分のやりたいことを「まずはやってみる」ようにするためにも、2学期は自分のことを「表に出す」ことを目標としていきたいと思います。その中でも特に「やりたいことを声に出す」ことを目標にして行動していきます。「いってきました」の話し合いや「ガーデニング部」など、やりたいことを発言する場面はたくさんあるので、そこで自分のやりたいことを表に出せるよう、意識して生活していきたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月を振り返って  7月には、「あんじゃね学校」で村のこども限定のキャンプが行われました。朝から始まる1泊2日であることや、こども同士は見知った仲であるなど、夏に行われていた山賊キャン 7月には、「あんじゃね学校」で村のこども限定のキャンプが行われました。朝から始まる1泊2日であることや、こども同士は見知った仲であるなど、夏に行われていた山賊キャンプとの違いはありますが、コロナ禍でキャンプができたのはとてもよかったです。キャンプの事前準備では、テント設営や物品の準備、周辺の草刈りなど、1泊2日とはいえキャンプを開催するために準備することがたくさんあり、その量に驚きました。こどもが安全にやりたいことをできるようにするためには気を付けなければいけないことがたくさんあると感じました。また、キャンプ場の草刈りをする中で、草刈り機を初めて扱いました。今までに他の人が使っているところを見たことはありましたが、実際に使ってみると、気にしなければならないことが多く、また振動も思っていたよりも強く、扱いが難しいと感じました。一方で、手で刈るよりもスピードはとても早く、広い範囲を刈るのには便利なものだということを肌で感じることができました。 キャンプでは、川遊びや工作など、それぞれがやりたい遊びを自由にやっていましたが、一人の子が夢中になってやっているのを見て、他の子も興味をもって一緒にやり始めることがありました。石を積んでダムを作り、川の流れを止める遊びは一人の子がやり始めると他の子も一緒にやっていました。また、竹で笛づくりをしていた子も、最初は一人で作っていましたが、それを見た子が次々と「私もやりたい」と言って作り始めていました。一人の子がやっていることに触発されて遊びが広がっていく姿を見て、遊びの広げ方はいろいろあるということを感じました。 逆に危ないことなど、聞いておかなければならないことを話すときに、集中できていない子がいたときの声かけが難しいと感じました。しっかり遊べるようにするためにも話を聞くべきだと思いますが、それだけではこどもには響きません。遊びたいという気持ちが前に出て話が聞けていない子がどうすれば話を聞こうと思えるようになるのか、あるいはどんな話し方をすればいいのか、考えていきたいと思いました。  1学期を「いってきました」やだいだらぼっちで暮らす中で、いろいろなことにチャレンジすることができました。中にはチャレンジできなかったことや、積極的に参加することができなかったこともありましたが、普段なかなかやらないことに取り組むことができました。特にだいだらぼっち内で発足した「ガーデニング部」に入ることは私の中でとても大きいことでした。ガーデニング部では、植え方や柵づくり等、一つ一つが話し合いで決まります。いろいろな意見が出る中で、相手の意見を聞いて自分の意見を伝える方法を考えるいい機会になりました。自分の意見を伝えるには相手の意見をよく聞かなければならないし、自分の意見を分かりやすくまとめる必要がありました。また、「いってきました」など別の仕事もある中で時間をうまく調整することは、今まで苦手にしてきたことの一つなので、意識して行いました。どうしても参加できないことはありましたが、1学期の間はガーデニング部も意識しながら予定を立てることができたと思います。これから仕事が増えてきたときも時間繰りを意識して計画を立てられるようにしていきたいと思いました。 1学期を「いってきました」やだいだらぼっちで暮らす中で、いろいろなことにチャレンジすることができました。中にはチャレンジできなかったことや、積極的に参加することができなかったこともありましたが、普段なかなかやらないことに取り組むことができました。特にだいだらぼっち内で発足した「ガーデニング部」に入ることは私の中でとても大きいことでした。ガーデニング部では、植え方や柵づくり等、一つ一つが話し合いで決まります。いろいろな意見が出る中で、相手の意見を聞いて自分の意見を伝える方法を考えるいい機会になりました。自分の意見を伝えるには相手の意見をよく聞かなければならないし、自分の意見を分かりやすくまとめる必要がありました。また、「いってきました」など別の仕事もある中で時間をうまく調整することは、今まで苦手にしてきたことの一つなので、意識して行いました。どうしても参加できないことはありましたが、1学期の間はガーデニング部も意識しながら予定を立てることができたと思います。これから仕事が増えてきたときも時間繰りを意識して計画を立てられるようにしていきたいと思いました。 自分で作ったものを使うこと 自分で作ったものを使うことものづくり教室でお茶碗をはじめとした一通りの食器を作りました。今までに扱ったこともないものや見たこともなかった方法で進んでいったので、最初は戸惑いましたが、教室の最初にほぼ毎回やった土を練る練習を続けるうちに、少しずつ慣れていったように思います。そんな中で7月に食器の素焼きと本焼きがありました。窯に食器をつめる窯詰めをするときには、それぞれの作品の重みを感じ、いつも以上に気を付けて持つようにしました。同時に、これまで自分で作ってきた食器ができるのがとても楽しみになりました。窯をこどもたちと一緒に交代で管理したときには、どんどん高くなっていく温度や最大1200℃以上になる窯の中の様子に興味がわく気持ちと、自分や他の人たちの食器の出来がこの温度管理で決まるというプレッシャーで、心の中でぐるぐる回り、今までにない感覚がありました。全員で協力して一つのことを終わらせる薪作業とは、また違った責任感が必要なものでした。 出来上がった食器を見て、さらにそれを使ってご飯を食べたとき、自分で自分の食器を作ったという実感がわきました。合わせて器の修理の仕方について聞いたとき、自分のものを自分でしっかり直しながらずっと大切に使っていきたいという気持ちになりました。今まで自分のものを大事と思いながらも、なくなったら新しいものを用意することが多かったので、ものを大切に使っていきたいです。 また、食器に色を付けた釉薬の作り方の話を聞いたときには、できる限り自分で作ったものを使って食器を作ってみたいと思いました。2学期のものづくりで挑戦していきたいと思います。  8月に向けて 8月に向けて1学期をこどもたちと一緒に生活をする中で、「持ち寄りの心」とはどういうことなのかが分かったように思います。薪作業や田植えなど、全員で取り組む作業では、全員で協力して、時には声かけも自然と出てきますが、靴を脱いだときに揃えたり、洗濯をするときに洗濯ネットを使ったりするなど、日々の生活の中で少しずつ気持ちを寄せ合うことが、安心して一緒に暮らしていくためには必要なことだと感じました。こうした、一緒に暮らしている人たちに少しずつ気持ちを寄せて生活することを意識していきたいと思います。 また、8月は「夏休みの学童」や「あんじゃね学校」など予定が色々入っているため、しっかり予定を確認して、また計画的に行動できるようにしていきたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6月を振り返って  6月は、今まで変則的だった「いってきました」が今まで通りに戻ったことや季節の変わり目に入ったこともあり、「いってきました」のこどもたちの活動内容も変わってきたように感じました。活動の中でノコギリや小刀が使えるようになったことで木の剣づくりを頑張っていたり、近くに桑の実ができていたので、桑の実を採りに行ったりしていました。剣は、太い枝からノコギリを使って長さを合わせたり、小刀を使って形を整えたりするので、大変そうでした。ですが、一度作ると決めてから完成するまでの、ものづくりに向き合う姿を見て、私も集中して取り組み、できるようになったと自信をもって言えるようなことを一つでも持ちたいと思いました。また、桑の実とりでは、桑の実を今まで見たことがなかったので、ものによって甘かったりすっぱかったりする味の違いの大きさに驚きました。今までものづくりや火おこしに使う材として見ることが多かったので、見方が広がったように感じました。

6月は、今まで変則的だった「いってきました」が今まで通りに戻ったことや季節の変わり目に入ったこともあり、「いってきました」のこどもたちの活動内容も変わってきたように感じました。活動の中でノコギリや小刀が使えるようになったことで木の剣づくりを頑張っていたり、近くに桑の実ができていたので、桑の実を採りに行ったりしていました。剣は、太い枝からノコギリを使って長さを合わせたり、小刀を使って形を整えたりするので、大変そうでした。ですが、一度作ると決めてから完成するまでの、ものづくりに向き合う姿を見て、私も集中して取り組み、できるようになったと自信をもって言えるようなことを一つでも持ちたいと思いました。また、桑の実とりでは、桑の実を今まで見たことがなかったので、ものによって甘かったりすっぱかったりする味の違いの大きさに驚きました。今までものづくりや火おこしに使う材として見ることが多かったので、見方が広がったように感じました。そうしていろいろな人と関わったり、活動に参加したりしているうちに、人に何かを伝えることの難しさを改めて感じました。「だいだらぼっち」の二人が「いってきました」のすぐ近くでケンカをしたとき、私は一部始終を見ていたので、二人と話をしようと思いましたが、それぞれ話を聞いているうちに何を伝えたかったのかが混乱し、一番伝えたかったことを伝えることができなかったということがありました。自分が何を伝えたいのかをしっかり持ったうえで話をしないと、論点がずれてお互いに納得がいかない結果に終わってしまうと感じました。また、「いってきました」の小刀を研ぐときに、こどもたちに一緒に研がないか誘ってみることがありました。そのときも、やってみたいと思えるような言い方ができていたかと考えると、もう少しできたのではないかと感じます。結果として何人かは興味を持ってくれて、一緒に小刀の研ぎをしましたが、これだけでなく遊びにしても、声のかけ方や行動ひとつで遊びの広がり方も変わると思うので、何をしようか考えているときに、遊びが広がるような声かけができないか考えてみたいと思いました。  川研修を通して 川研修を通して5月末に川の危険なことや、安全に活動するために気を付けること、川で使う装備などの基本的なことを座学で学んだ後に、6月から現場で研修が始まりました。雨が多く、延期になることもありましたが、その分遠目から増水した川の様子を見ることができ、その怖さを目で見て感じることができました。また、実際に川の中に入ってみることで、横から見ていただけではそんなに早そうには見えなかった流れも、体で受け止めてみると持ちこたえるのがやっとの強さだったり、逆に動きが大きそうでも一部分だけ動きがなくて安全だったりして、水の流れの不思議さを感じると同時に、座学で学んだり、遠くから見たりするだけでなく、それを実際に肌で感じることも大事なことなのだと感じました。今までに、やりたいと頭の中では考えても、いろいろと考えたうえで結局やらないまま終わってしまうこともありましたが、どうなるか分からないことについても結局はやってみないと分からないので、実際にやってみることが大事だと思い、いいと思ったことはどんどんやっていきたいと思いました。 7月に向けて  4〜6月をいろいろな人たちと過ごす中で、私がこれからどうしていきたいかが大雑把に見えてきたように思います。私はこどもが笑顔で、楽しく過ごしているときが一番嬉しい瞬間だと分かりました。逆に、こどもが傷ついたり嫌な思いをしてしまったりした時が一番許せないことだと分かりました。たくさんのこどもたちと過ごすうちに、こどもが笑顔で、楽しく過ごせるようになるにはどうすればいいかを考えるようになったと思います。具体的に何を伝えていきたいかはまだ分かっていませんが、相手のいいところを見つけ、それを発信することはその第一歩になると考えます。相手のいいところを意識して見つけることも、それを相手に伝えることもできないことが多いので、7月は誰かのいいところを1日1つ、見つけることで、いいところを自然と見つけることができるように練習していきたいと思います。 4〜6月をいろいろな人たちと過ごす中で、私がこれからどうしていきたいかが大雑把に見えてきたように思います。私はこどもが笑顔で、楽しく過ごしているときが一番嬉しい瞬間だと分かりました。逆に、こどもが傷ついたり嫌な思いをしてしまったりした時が一番許せないことだと分かりました。たくさんのこどもたちと過ごすうちに、こどもが笑顔で、楽しく過ごせるようになるにはどうすればいいかを考えるようになったと思います。具体的に何を伝えていきたいかはまだ分かっていませんが、相手のいいところを見つけ、それを発信することはその第一歩になると考えます。相手のいいところを意識して見つけることも、それを相手に伝えることもできないことが多いので、7月は誰かのいいところを1日1つ、見つけることで、いいところを自然と見つけることができるように練習していきたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5月を過ごして 5月を過ごして5月には、こどもと相談員が全員で協力して作業する機会が2回ありました。ゴールデンウィークの連休中に全員で行った薪作業と、下旬ごろにあった田植えです。 薪作業では、外に広がっていた大量の薪をトラックに載せる人や割る人、積んでいく人などに分かれて作業しました。大量の薪を見たときや、最初トラック一杯に積み込んでもなかなか減らなかったときには、設定していた3日間で終わるのか不安に思いましたが、同じ班の人たちだけでなく、別の作業をしていた人たちとも声を掛け合って全員で作業をし、2日でほとんどの作業が終わったときにはチームで作業に取り掛かることの強さを感じました。母屋前などに綺麗に高く積み上げられた薪を見たときには大きな達成感がありました。 田植えでも、手で植えるところと田植え機を使うところで分かれての作業でした。合計で20アールの広さは、算数で数字として学ぶだけでは全然想像が足りていなかったと感じるほどでしたが、息を合わせて午前中に全て終わったときにはとても驚きました。踏むと深くまで沈んでしまう土の中で足を踏みしめながら進むため、普段なかなか使わない力を使った分終わった後には疲れ切ってしまいましたが、全員で一列になって一歩一歩進んでいく田植え作業は進み具合が分かりやすくて、面白く爽快でした。  どちらも一人では終わるまでにいつまでもかかり、最終的には諦めてしまうような作業量ですが、全員で取り組むことにより楽しみながらできたように思います。また、全員が目標に向かって一致団結して取り組んだことでずっと早い時間で終わったのだと感じます。協力して作業に取り組んだ時の力の大きさを強く感じました。 どちらも一人では終わるまでにいつまでもかかり、最終的には諦めてしまうような作業量ですが、全員で取り組むことにより楽しみながらできたように思います。また、全員が目標に向かって一致団結して取り組んだことでずっと早い時間で終わったのだと感じます。協力して作業に取り組んだ時の力の大きさを強く感じました。4月の振り返りから意識したこと 5月は、4月で出た「いろいろな人と話をする」、「挨拶をする」ということを特に意識して過ごしました。「いろいろな人と話をする」ことについては、話しかける前に話題を見つけられなかったり、いろいろと頭の中で考えたりしてしまい、自分から話しかけるタイミングを逃してしまうことがよくありました。また、簡単な相槌しかできなかったこともあり、会話を広げることが苦手だと感じました。「挨拶」は1対1ですれ違ったときや朝の挨拶など、挨拶をする場面で意識して挨拶をするようにしました。そのため、1対1では必要な声の大きさで挨拶をすることができたと感じますが、何人かいる場で声を出すときにはまだ緊張してしまい、何を言えばいいか分からなくなって声が小さくなってしまいました。いずれにしても、話をしようと意識したときや、話す相手の人数が多くなるときに自信がなくなってかえって声が少しずつ小さくなってしまっていると思いました。だいだらぼっちのこどもの話し合いだけでなく、朝のミーティングやいってきましたでの話合いなどいろいろな人と話をしたり、全体に伝えたりする場面が多くあるので、その中で練習していきたいと思います。その際は、それぞれの場面によって相手の年齢が違うということもあるので、相手によって伝わりやすく伝えることを意識したいと思います。そのためにはしっかり伝えたいことをしっかり準備することが大事だと思うので、意識していきたいと思います。  ただ一方で、こどもと話し合いをしたときに、静まり返っていたり、相手に伝えたりする場面で必要以上にしゃべりすぎてしまうことがありました。自分の考えたことはその場で伝えていたことで、こどもたちの考えを狭めてしまっていたということを言われて初めて気づきました。人によって考えるのに必要な時間が違うので、こどもたちが自分の考えを広げられるようにするためには、こちらでは分かっていても、「今は何を考えている時間?」などと質問を投げかけたり、自分の考えを伝えるとしてもこどもたちが十分に考えられるくらいの時間をおいて話すようにしたりすることが必要だと思い、今後の話し合いへの参加の仕方として考えたいと思いました。 ただ一方で、こどもと話し合いをしたときに、静まり返っていたり、相手に伝えたりする場面で必要以上にしゃべりすぎてしまうことがありました。自分の考えたことはその場で伝えていたことで、こどもたちの考えを狭めてしまっていたということを言われて初めて気づきました。人によって考えるのに必要な時間が違うので、こどもたちが自分の考えを広げられるようにするためには、こちらでは分かっていても、「今は何を考えている時間?」などと質問を投げかけたり、自分の考えを伝えるとしてもこどもたちが十分に考えられるくらいの時間をおいて話すようにしたりすることが必要だと思い、今後の話し合いへの参加の仕方として考えたいと思いました。6月に向けて 2カ月を過ごしていろいろな方たちとの生活に少しずつ慣れてきたことで、私が他の人とのコミュニケーションをとる上で得意にしていることと課題となっていることが見えてきました。今後こどもと関わる仕事に就いたときはもちろんですが、どの職業に就いたとしても、人と関わり、自分の意見を伝えることは欠かせないことだと思います。その時に自分の意見をしっかりと、相手が分かりやすいように伝えることができるよう、今後の生活の中で意識して練習していきたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月育成プロジェクトひーちゃん研修報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

はじめに  私が育成プロジェクトに参加することに決めた理由は、自分と向き合い、今後どうしていきたいかを考えたいと思ったからです。小学生の時から教師になりたいと思い続けて大学を卒業しましたが、なりたいという気持ちだけが先行し、「なぜ教師になりたいと思ったのか」と聞かれた時に胸を張って答えることができませんでした。それ以降、私は「将来こどもと関わる仕事をしたい人として何をしたいのか」「こどもに何を伝えたいのか」を考えるようになりました。 私が育成プロジェクトに参加することに決めた理由は、自分と向き合い、今後どうしていきたいかを考えたいと思ったからです。小学生の時から教師になりたいと思い続けて大学を卒業しましたが、なりたいという気持ちだけが先行し、「なぜ教師になりたいと思ったのか」と聞かれた時に胸を張って答えることができませんでした。それ以降、私は「将来こどもと関わる仕事をしたい人として何をしたいのか」「こどもに何を伝えたいのか」を考えるようになりました。そんな私にとって山賊キャンプは、たくさんのことにチャレンジしながら自分自身のことを見つめなおす大きなきっかけになりました。大学生の時に山賊キャンプを知ってボランティアとして参加したときに、スケジュールからごはんのメニューまでなんでもこどもたちと話し合って決めるキャンプに驚き、その後も参加し続けるたびにそれぞれのこどもたちの色々な姿を見てたくさんのことを考えさせられました。昨年の夏に長期ボランティアとしてキャンプに参加した際には、自分の発する言葉次第で自分の考え方も大きく変わることを学び、キャンプに参加するたびに自分のことを少しずつプラスに考えられるようになることで、自分自身と向き合うきっかけになりました。 この経験から、一年間、こどもたちと一緒に様々なことにチャレンジしていく中で、他の人と話し合い、いろいろと考えていくことを通して、私が一番大事にしたいことが何なのかを見つめることができると考えました。たくさんの人たちと生活をする中で、私がやったこともないこと、避けてしまっていたことがどんどん出てくると思います。その時、怖気づかずにどんなことでもどんどんチャレンジしていくことで自分のことを見つめなおしていきたいです。  4月を過ごしてみて 4月を過ごしてみて1か月を暮らしてみて、毎日が瞬く間に過ぎていきました。短期事業部の一員として、放課後児童クラブいってきましたなどの毎日のやることや、こどもとの生活の中で、毎日が学びになり、新しい発見もたくさんありました。例えば、料理は今まで機会がなければほとんどしてきませんでしたが、当番として毎週入るため、その度にチャレンジになり、その中で野菜の切りやすい切り方から味付けの仕方など、多くのことが学びになっています。また、周りには木などのいろいろな植物があふれていて、針葉樹と広葉樹で薪としての燃え方に違いがあること、針葉樹と広葉樹の見分け方、周囲に生えている食べられる植物など、私の身の回りには今までに考えたこともなかったことや知らなかったことがたくさんあることに気づきました。中でも、タンポポの花を使った染物の活動を通して、身近な植物を使って染料としてきれいな色をつけることができ、工夫次第でいろいろな模様をつけることができることに感動しました。 そんな生活の中で、私の課題として感じたことは、他者との距離感がうまく取れていないことと、自分のルールに縛られて、まだチャレンジする前に少し躊躇ってしまうことです。 他者との距離感については、関係性が遠いと必要以上に距離をとってしまう一方で、話すようになった相手や、距離を詰めようとしている相手には近づきすぎてしまう面があることに気づきました。新型コロナウイルスの関係である程度の距離感を保って話をすることになった中で考えることでさらに強く感じました。新しい生活の中で、距離感を意識しすぎていたり、逆に考えが足りなかったりしたことがあるように思います。誰を相手にするときにも、一人の人として関わっていくことを意識することが必要だと感じました。  チャレンジについては、以前と比べて、やってみたいと思うことは増えたものの、自信があまりないことに挑戦する時には、一歩を踏み出す前に少し躊躇ってしまうことがありました。例えば、こどもが探検や散歩で出かけるときに、「ここに行っていいの?」と足を止めてしまったり、「一緒にやろう」と誘われた時も、「できるかな」と不安になって決心するまでに時間がかかってしまったりすることがありました。去年の長期ボランティアを経て少しずつ自信がついてきたとは言っても、まだまだ行動に移せるほどに自信がついたわけではないと感じました。小さなことでもチャレンジできるものを探してどんどんチャレンジしていき、少しずつ自分の自信につなげていきたいと思います。 チャレンジについては、以前と比べて、やってみたいと思うことは増えたものの、自信があまりないことに挑戦する時には、一歩を踏み出す前に少し躊躇ってしまうことがありました。例えば、こどもが探検や散歩で出かけるときに、「ここに行っていいの?」と足を止めてしまったり、「一緒にやろう」と誘われた時も、「できるかな」と不安になって決心するまでに時間がかかってしまったりすることがありました。去年の長期ボランティアを経て少しずつ自信がついてきたとは言っても、まだまだ行動に移せるほどに自信がついたわけではないと感じました。小さなことでもチャレンジできるものを探してどんどんチャレンジしていき、少しずつ自分の自信につなげていきたいと思います。5月に向けて 一カ月を通して見えてきた課題を解決するために、自分から積極的に話しかけていきたいと思います。いろいろな人と話をする中で、距離感や人との関わり方を見極めていきたいです。その基本として挨拶があると思うので、自分から挨拶することを特に意識していきたいと思います。また、自分がこの一年間で特にチャレンジしたいことを見つけ、計画を立てて行動に移せるようにしたいです。自分が何をしたいのかを見極めるためにも、今はチャレンジの機会を逃さず、一つ一つのことに真剣に向き合っていきたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 育成プロジェクト TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

* 問い合わせ・連絡先 * 〒399−1801 長野県下伊那郡泰阜村6342-2 TEL:0260-25-2172 FAX:0260-25-2850 e-mail camp@greenwood.or.jp |

この1年でひーちゃんが得たものは、自分を知るということだったのだと思います。自らの弱さと向き合うこと。考え方の根底にあるものは何か問うこと。得意なことを発見すること。未知へのチャレンジを重ねた先に失敗や成功があり、その中で自分自身を深く知ることに繋がっていったのです。この先の未来でも未知へのチャレンジは続きます。知らないことを恐れずに、自分が変わっていくことを楽しみながら、ひーちゃんのペースで歩み続けることを願っています。頑張れひーちゃん。

この1年でひーちゃんが得たものは、自分を知るということだったのだと思います。自らの弱さと向き合うこと。考え方の根底にあるものは何か問うこと。得意なことを発見すること。未知へのチャレンジを重ねた先に失敗や成功があり、その中で自分自身を深く知ることに繋がっていったのです。この先の未来でも未知へのチャレンジは続きます。知らないことを恐れずに、自分が変わっていくことを楽しみながら、ひーちゃんのペースで歩み続けることを願っています。頑張れひーちゃん。 人と関わる中で、ひーちゃんが今まで苦手に感じていたことの中に「人の話を聞く」ということがありました。自分の中にできあがった考え方から外れるものを受け入れることがなかなかできずにいたのです。2月はそこに対峙し、一旦は相手の話していることを飲み込む、受け止める、ということにチャレンジしたひーちゃん。その結果、人の話を聞くことだけでなく、自分の考えをより深く持つことができたようです。だからこそ、登り窯での共有情報の整理や素早い判断につながったのだと思います。

人と関わる中で、ひーちゃんが今まで苦手に感じていたことの中に「人の話を聞く」ということがありました。自分の中にできあがった考え方から外れるものを受け入れることがなかなかできずにいたのです。2月はそこに対峙し、一旦は相手の話していることを飲み込む、受け止める、ということにチャレンジしたひーちゃん。その結果、人の話を聞くことだけでなく、自分の考えをより深く持つことができたようです。だからこそ、登り窯での共有情報の整理や素早い判断につながったのだと思います。 疑問に思った時、何かをやりたいと思った時一歩踏み出すことが苦手なひーちゃん。今月は1年間関わってきたあんじゃね学校でプログラムディレクターへチャレンジできたことが、彼にとって大きなことだったと思います。任された役割を果たすのではなく、広い視野で全体を把握し、スタッフに役割を任せる責任ある立場。自分が進行し全体を見なければ、他にその役割を果たせる人はいません。そんな中で、こどもとの関わり方、自然体験を通してこどもに伝えたいことなどを見つめなおす時間になったのではないかと思います。これらは新たなことに挑戦できたからこそ、得られた学びでもあります。

疑問に思った時、何かをやりたいと思った時一歩踏み出すことが苦手なひーちゃん。今月は1年間関わってきたあんじゃね学校でプログラムディレクターへチャレンジできたことが、彼にとって大きなことだったと思います。任された役割を果たすのではなく、広い視野で全体を把握し、スタッフに役割を任せる責任ある立場。自分が進行し全体を見なければ、他にその役割を果たせる人はいません。そんな中で、こどもとの関わり方、自然体験を通してこどもに伝えたいことなどを見つめなおす時間になったのではないかと思います。これらは新たなことに挑戦できたからこそ、得られた学びでもあります。 12月の振り返りに向けた話の中で、今のひーちゃん自身について自分でどう思っているかを聞いたとき「今の自分に何が必要かは大まかに分かっていても、動き出すまでが遅く、最終的に間に合わなくなってしまうことが多い。」と言っていました。また、「判断をするために必要なことが分からない」ということに困っていたので、自分の上手くいかないことの原因が何かということと、それを解決するために何が必要なのかを自分で考えるということを12月の課題にして過ごしてもらいました。

12月の振り返りに向けた話の中で、今のひーちゃん自身について自分でどう思っているかを聞いたとき「今の自分に何が必要かは大まかに分かっていても、動き出すまでが遅く、最終的に間に合わなくなってしまうことが多い。」と言っていました。また、「判断をするために必要なことが分からない」ということに困っていたので、自分の上手くいかないことの原因が何かということと、それを解決するために何が必要なのかを自分で考えるということを12月の課題にして過ごしてもらいました。 だいだらぼっち祭りではこどもと相談員が一丸となり、台本からホンキの劇を作り上げます。こどもたちは台本を読み込み、役をイメージして表現し自分自身や仲間の新しい一面に出会っていくのです。普段、何気なく一緒に過ごしているこどもたちですが劇を通して殻を破っていく姿には目を見張るものがあり、私も劇をやり遂げ達成感に満ちたこどもたちの表情にはグッとくるものがありました。

だいだらぼっち祭りではこどもと相談員が一丸となり、台本からホンキの劇を作り上げます。こどもたちは台本を読み込み、役をイメージして表現し自分自身や仲間の新しい一面に出会っていくのです。普段、何気なく一緒に過ごしているこどもたちですが劇を通して殻を破っていく姿には目を見張るものがあり、私も劇をやり遂げ達成感に満ちたこどもたちの表情にはグッとくるものがありました。 「言いたいことを伝えるタイミングを探す練習」が「1年間」育成プログラムだからこそ出来ると思います。言いたいことを言ってしまったが故に、相手との関係性が崩れてしまったら…と心配してしまうひーちゃんにとって、何度もやり直しができる1年間の暮らし「だいだらぼっち」は絶好のチャンスです。1年間同じ仲間と暮らすからこそ、もし失敗してしまったとしても次のトライができる。挑戦・失敗・改善が繰り返せることを強みに、失敗を恐れずどんどん挑戦して欲しいと願っています。

「言いたいことを伝えるタイミングを探す練習」が「1年間」育成プログラムだからこそ出来ると思います。言いたいことを言ってしまったが故に、相手との関係性が崩れてしまったら…と心配してしまうひーちゃんにとって、何度もやり直しができる1年間の暮らし「だいだらぼっち」は絶好のチャンスです。1年間同じ仲間と暮らすからこそ、もし失敗してしまったとしても次のトライができる。挑戦・失敗・改善が繰り返せることを強みに、失敗を恐れずどんどん挑戦して欲しいと願っています。 長年、キャンプボランティアとして山賊キャンプを支えてくれていたひーちゃん。大きな体におおらかな雰囲気ですぐにこどもたちと打ち解けます。しかし、約半年間過ごしてきたこどもたちとの関係性に満足していないようでした。キャンプのこどもとの関わりは長くても1週間程度ですが「いってきました」や「だいだらぼっち」のこどもとは一年間関わり続けるので、こどもとのもやもやは見過ごせない課題となります。そんなもやもやと向き合うために、ひーちゃんは自分を振り返りました。自分が変わると、こどもたちも少しずつ関わり方が変わってくる。“こどもは自分の鏡“として自分の行動を意識し始めたひーちゃんはより良い関係を作っていけると思います。

長年、キャンプボランティアとして山賊キャンプを支えてくれていたひーちゃん。大きな体におおらかな雰囲気ですぐにこどもたちと打ち解けます。しかし、約半年間過ごしてきたこどもたちとの関係性に満足していないようでした。キャンプのこどもとの関わりは長くても1週間程度ですが「いってきました」や「だいだらぼっち」のこどもとは一年間関わり続けるので、こどもとのもやもやは見過ごせない課題となります。そんなもやもやと向き合うために、ひーちゃんは自分を振り返りました。自分が変わると、こどもたちも少しずつ関わり方が変わってくる。“こどもは自分の鏡“として自分の行動を意識し始めたひーちゃんはより良い関係を作っていけると思います。 8月は、いつも関わっているこどもたちと、いつもと違う環境で過ごしたことで刺激や成長を感じたのではないかと思います。こどもたちは遊びの天才です。思いついたらすぐ口にも行動にも出ます。その姿を見て、自分自身見つめなおし、足りない部分を探し出せたのはこの夏の成果だったのではないでしょうか。「やりたいことは声に出す」この目標の先も

8月は、いつも関わっているこどもたちと、いつもと違う環境で過ごしたことで刺激や成長を感じたのではないかと思います。こどもたちは遊びの天才です。思いついたらすぐ口にも行動にも出ます。その姿を見て、自分自身見つめなおし、足りない部分を探し出せたのはこの夏の成果だったのではないでしょうか。「やりたいことは声に出す」この目標の先も 7月の振り返りでは、様々なことを通した学びがあったひーちゃん。フリープログラムのキャンプだからこそ、こどもたちの自由をつくるための道具の準備やフィールド整備がたくさんあること。山賊キャンプを裏側からみる経験は非常に価値があったと思います。

7月の振り返りでは、様々なことを通した学びがあったひーちゃん。フリープログラムのキャンプだからこそ、こどもたちの自由をつくるための道具の準備やフィールド整備がたくさんあること。山賊キャンプを裏側からみる経験は非常に価値があったと思います。